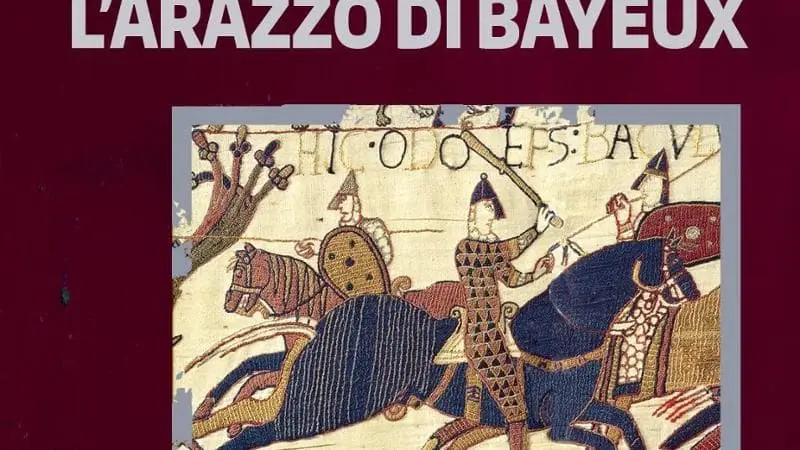

Storie di Storia / 85. L’arazzo di Bayeux

Accordo storico tra la Francia e il Regno Unito. Per la prima volta in quasi un millennio, l’Arazzo di Bayeux – capolavoro medioevale che narra la conquista normanna dell’Inghilterra del 1066 – attraverserà la Manica e sarà esposto al British Museum a partire da settembre 2026 fino a luglio 2027. Storie di Storia, la newsletter de La Repubblica, vi racconta la storia dell’opera, conservata al Museo di Bayeux, in Normandia, attraverso un testo tratto da “The Book of the Bayeux Tapestry”, un libro inglese pubblicato nel 1914. L’Arazzo di Bayeux è una delle opere d’arte medievale più famose al mondo. Lungo 70 metri, racconta la leggendaria storia della conquista normanna dell’Inghilterra, quando Guglielmo il Conquistatore invase e sconfisse il re Harold Godwinson. Alla fine del XIX secolo, un gruppo di ricamatrici vittoriane intraprese un progetto estremamente ambizioso per ricreare l’Arazzo di Bayeux nella sua interezza, riproducendo minuziosamente ogni singolo dettaglio, punto per punto, in modo che la storia senza tempo dell’Arazzo potesse essere goduta. Buona lettura.

LA STORIA

“THE BOOK OF THE BAYEUX TAPESTRY”

A Bayeux, in Normandia, una cittadina antica forse quanto la nostra razza e sicuramente più antica delle nostre testimonianze e della nostra religione, è possibile ammirare nella sala principale di quello che un tempo era il Palazzo Vescovile un documento unico in Europa. Non credo esista alcun altro esempio, contemporaneo o quasi, di una testimonianza così dettagliata e su scala così ampia di un evento così remoto nella storia della cristianità e relativo a una questione di tale importanza. Sono questi tre elementi combinati che conferiscono all’Arazzo di Bayeux il suo valore. Abbiamo, in effetti, rappresentazioni pittoriche più accurate e dettagliate in alcuni casi, ma relative a periodi in cui la civiltà materiale era avanzata, prima del Medioevo. Abbiamo anche un ampio patrimonio di testimonianze pittoriche e scritte relative alla vivace vita dell’alto Medioevo e, naturalmente, una mole impressionante di materiale che tratta di tutto ciò che ha accompagnato o seguito il Rinascimento. Anche del Medioevo e di quella transizione violenta e felice dal Medioevo alla civiltà medievale, abbiamo qua e là immagini nitide, per lo più disegnate a penna e non a matita. Ma queste immagini si riferiscono, quasi sempre, a episodi che non erano gli episodi capitali del loro tempo.

L’Arazzo di Bayeux si distingue nettamente da questi in quanto rappresenta in modo così fedele e completo uno dei sei atti essenziali alla ricostruzione dell’Europa, e in quanto rappresenta un atto che, per analogia con tutti gli altri di quel primo periodo, ci aspetteremmo di trovare solo in un breve e dubbio resoconto letterario. È l’unica immagine di una certa importanza che ci mostra gli eventi della svolta delle Crociate. Come sappiamo, la cristianità occidentale si risvegliò dal suo torpore e fiorì nel Medioevo grazie a tre grandi sforzi: le conquiste normanne, la riforma della Chiesa sotto San Gregorio VII e le crociate. Tutti questi furono il prodotto di una sorta di primavera che si abbatté sui nostri antenati più di ottocento anni fa e che restaurò in una forma rinnovata la civiltà occidentale. Di quella primavera, l’Arazzo di Bayeux rimane l’unica testimonianza visiva sopravvissuta. Purtroppo, a questa affermazione (che sarebbe definitiva se potessimo essere certi delle date) bisogna aggiungere un avvertimento critico. La data dell’opera non è certa. Esporrò tra poco le argomentazioni che sono state avanzate per collocare l’opera in questo o in quel momento. Possiamo felicemente affermare oltre ogni ragionevole dubbio che fu realizzata quando erano ancora in vita uomini che potevano ricordare gli invasori dell’Inghilterra. Non è posteriore a quella data. Si è persino creduto che fosse contemporanea all’invasione stessa e realizzata sotto la direzione di coloro che presero parte alla spedizione. Ma anche se si tratta di un documento praticamente contemporaneo, anche se siamo costretti ad accettare il limite inferiore, purtroppo non abbiamo una prova definitiva dell’anno o degli anni in cui l’opera è stata completata.

Questo è l’unico punto che offusca la nostra soddisfazione per il possesso di questo documento. È degno di nota il fatto che la storia degli inglesi sia particolarmente fortunata per la ricchezza di documenti a sua disposizione. Nessun’altra nazione ha a disposizione un tale accumulo di testimonianze antiche. Nessun’altra nazione ha un documento come la Cronaca anglosassone o il Doomsday Survey e, per un caso fortuito sia della storia civile che religiosa, nessun’altra nazione ha conservato attraverso le rivoluzioni di mille anni così tante testimonianze materiali intatte. Quando un uomo vede per la prima volta l’Arazzo di Bayeux, la sua impressione immediata e più vivida è quella che talvolta, ma raramente, produce qualche perfetto reperto architettonico: un’impressione di vivacità, come se il tempo fosse stato compresso a suo vantaggio. Dico che questa impressione è rara, ma quando la proviamo è violenta. La si prova nel “ marmo immortale e incorrotto ” di un busto mediterraneo, nei colori vivaci delle iscrizioni funerarie di Costantino, nelle pietre e nelle colonne del Foro di Timgad. È estremamente difficile trasmettere a parole lo shock che l’occhio riceve quando i secoli sembrano cadere e l’azione degli uomini viene riportata dal passato remoto al presente, come un oggetto viene portato dalla lontananza in primo piano attraverso l’azione di una lente. Posso paragonarlo al colpo che riceve la mente quando, dopo molti anni e molto tempo dopo che si pensava fosse stato dimenticato, si sente una voce familiare; o a quel simile arresto che tutto il nostro essere subisce quando sentiamo un odore che accompagnava un’intera esperienza della giovinezza.

Dico che è molto raro che un monumento sopravvissuto di un lontano passato provochi questo shock. La maggior parte degli oggetti antichi recano profondamente impressi i segni del decadimento. Ma ogni tanto (mi viene in mente il Vangelo di San Chad a Lichfield mentre scrivo) si prova freschezza e, per così dire, compagnia da qualcosa che appartiene ai morti, che sono morti da così tanto tempo che lo stesso stile delle loro vite è svanito. Tutto questo si prova quando si vede per la prima volta la tela di Bayeux. Bisogna poi capire chiaramente con quali convenzioni e con quale scopo hanno lavorato coloro che hanno realizzato questo ricamo. Lo scopo di tutti i lavori di questo tipo in ogni epoca in cui hanno prosperato (e tali epoche coprono quasi tutta la storia dell’umanità) è quello di stabilire una testimonianza. Il motivo è «affinché le gesta di quei grandi uomini, nostri padri, non vadano perdute». Ora, ci sono centinaia di modi per soddisfare più o meno questo motivo. Il primo che ci viene in mente oggi è naturalmente l’iscrizione. Ma l’iscrizione presenta due difetti: in primo luogo, non è universale; in secondo luogo, è insipida. Non è universale perché i caratteri scritti e la lingua che esprimono non possono essere universali. Possono andare perduti o diventare provinciali e cadere in disuso. È insipida perché l’esperienza completa non può essere racchiusa nemmeno in un eccesso di parole. In Normandia (a un giorno di cammino da Bayeux, tra l’altro) si trova una lunghissima iscrizione dedicata a un personaggio locale del III secolo. È in latino, cioè nella lingua letteraria più universale, eppure è servita principalmente per le dispute degli archeologi.

Non c’è termine fondamentale in nessuna iscrizione antica che non possa servire per una disputa del genere, semplicemente perché Non esiste alcun termine fondamentale in nessuna iscrizione antica che non possa essere oggetto di controversia, semplicemente perché il linguaggio è un simbolo imperfetto. Oggi siete lieti di comprendere l’iscrizione su una tavoletta di bronzo incastonata nel muro di un edificio pubblico che recita:

“Questa prima pietra è stata posata dal reverendo Charles

Woodle, M.A., in occasione del secondo giubileo di Sua

Maestà la Regina Vittoria”.

Voi capite cosa significa. Tra qualche secolo (se la lingua sarà sopravvissuta), un simbolo determinante dopo l’altro sarà oggetto di controversia. Gli uomini discuteranno sul significato di “Rev.”, “M.A.”; forse su quello di “Giubileo”, ‘Graziosa’ e tutto il resto. La parola “Fondazione” darà loro non pochi grattacapi. Qual è l’alternativa? Se la registrazione tramite simboli verbali è così imperfetta e se tutti i simboli devono essere sensoriali, a quale altro senso possiamo ricorrere? L’umanità non ha mai dato importanza al simbolismo della musica e non lo farà mai. Non è fisso. Rimangono solo l’occhio e l’immagine destinata all’occhio. Ora, in un’immagine, per quanto rozza o perfetta, piatta o rotonda, si ottiene la registrazione più permanente. Tutta l’umanità, tranne la nostra epoca, lo ha capito. Il richiamo alla vista è allo stesso tempo il più universale e può essere, con il minimo sforzo, il più dettagliato. Probabilmente il nostro tempo soffrirà più per aver trascurato questo aspetto che per qualsiasi altra nostra negligenza, e i posteri ci ignoreranno soprattutto per la nostra mancanza di simboli pittorici. Dipingere un quadro di mucche in un guado non dice nulla a un’epoca futura. Dipingere un quadro del L’incoronazione, ma realizzare un bassorilievo raffigurante un poliziotto che solleva un autobus, un uomo che vende giornali a un altro uomo e così via, lungo tutto il fregio, significherebbe lasciare una testimonianza di Londra, una testimonianza indipendente dalla vitalità degli alfabeti e degli idiomi. Ora, questo tipo di testimonianza richiede una convenzione; in altre parole, deve essere simbolica molto più che mimetica, ed è questa la nota che si coglie nell’opera conservata a Bayeux. Non la riproduzione di cose viste, ma la perpetuazione delle loro idee: poche figure che rappresentano una moltitudine, un emblema che definisce un uomo, un episodio ridotto alla sua essenza più semplice. Ora, per quanto riguarda l’autenticità, o per essere più precisi la data, di questo famoso documento. Gli storici più approssimativi, più antichi e pittoreschi, con il loro tocco di ciarlataneria e il loro occhio rivolto al pubblico (in particolare Freeman), desideravano naturalmente credere, e ancora più naturalmente affermavano, che il ricamo ora conservato a Bayeux fosse esattamente contemporaneo alla conquista. Non dobbiamo includere nella nostra critica o nella nostra biasimo uomini come Napoleone, che, dopotutto, non si è espresso, ma ha riportato ciò che gli era stato detto; né uomini che non si professavano storici e che hanno portato avanti la tradizione secondo cui l’opera era stata realizzata dall’ago della moglie di Guglielmo il Conquistatore e delle sue dame. Un’affermazione non storica proveniente da chi non professa alcuna conoscenza delle basi della storia non può essere criticata seriamente. Tuttavia, poiché la leggenda secondo cui il ricamo di Bayeux è effettivamente contemporaneo all’invasione dell’Inghilterra è stata elevata a una sorta di dogma universitario e diffusa nelle scuole e nei libri di testo inglesi, è bene segnalare ai miei lettori la natura di questo semplice errore.

La battaglia di Hastings fu combattuta il 14 ottobre 1066. L’arazzo di Bayeux è posteriore alla prima crociata, il cui culmine fu la conquista di Gerusalemme il 15 luglio 1099. È certamente posteriore alla prima crociata, così come un’immagine di un uomo in pantaloni e cappello a cilindro è posteriore alla Rivoluzione francese. Quanto sia posteriore alla prima crociata non possiamo ancora dirlo, e forse non potremo mai dirlo. Possiamo dire (proprio come possiamo dire del signore in pantaloni e cilindro) che è sensibilmente posteriore al punto di svolta della storia che abbiamo scelto come data fissa del cambiamento. Fu la Rivoluzione francese a sconvolgere, risvegliare e riorganizzare la società. A questo grande evento si possono attribuire numerose espressioni esteriori: parlamenti quasi democratici, le moderne poste, gli eserciti di leva, ecc. ecc., ma la data storica è 1789-1795. Uno dei prodotti o dei segni del cambiamento è il cambiamento nel costume. Anche un esperto in un lontano futuro potrebbe avere difficoltà a dire se l’incisione di un uomo in pantaloni e cappello a cilindro risale a venti, trenta, quaranta o cinquant’anni dopo il 1795. Ma se avesse una conoscenza adeguata del passato, potrebbe essere assolutamente certo che si tratta di pochi anni, diciamo dieci o quindici, o, meglio ancora, venti anni dopo la fine dei tumulti rivoluzionari. Ora, lo stesso vale per l’Arazzo di Bayeux e la Prima Crociata. Le date della Prima Crociata sono 1096-99. Fu compiuta da trentatré a trentatré anni dopo la battaglia di Hastings.

Guglielmo era morto da tempo; gli uomini che da ragazzi si erano schierati a Telham Hill e avevano caricato sul pendio della battaglia erano ormai anziani, tra i cinquant’anni e i sessanta, quando quello scudiero di Sourdeval saltò per la prima volta sulle mura di Gerusalemme. Ma l’effetto di un grande cambiamento, il suo effetto esterno nell’abbigliamento e nel resto, richiede alcuni anni per manifestarsi, e per quanto possiamo collocare la Tappezzeria di Bayeux in un periodo antico, non possiamo collocarla prima di una data in cui gli uomini che in gioventù avevano visto la battaglia di Hastings erano certamente anziani, anche se erano sopravvissuti per dare la loro testimonianza. In cifre approssimative, deve esserci un intervallo di almeno cinquant’anni. È più probabile che l’intervallo fosse più lungo, ma cinquant’anni sono il minimo. Vorrei esporre brevemente al lettore le prove su cui si basa questa decisione. Non entrerò in nessuno dei molti – avrei quasi detto innumerevoli – dettagli dubbi. Non mi soffermerò nemmeno su una parte delle prove, che è molto sorprendente: il fatto che la lunghezza dell’arazzo coincida esattamente con il contorno della navata della cattedrale di Bayeux, sulla quale veniva appeso ogni anno. E il motivo per cui non insisto su questo punto è che non abbiamo prove certe sulla data della navata di Bayeux. Mi spiego meglio. Sappiamo, naturalmente, che il gotico è approssimativamente il prodotto delle Crociate. Sappiamo che il romanico è approssimativamente l’architettura pre-crociata. Basta vedere l’interno della cattedrale di Bayeux (come ho fatto io durante la messa tre o quattro mesi fa, mentre esaminavo questo documento) per rendersi conto che quella navata è un prodotto della Transizione.

Ma in assenza di documenti che ci dicano esattamente quando è stata disegnata la pianta della navata, non possiamo stabilire una data con un margine di errore inferiore ai cinquant’anni. A rendere ancora più difficile il nostro compito è il fatto che i lavori successivi sono stati quasi sempre e in tutta Europa modellati su quelli precedenti. Si pensi, ad esempio, a tutte le discussioni relative all’estensione dell’estremità occidentale di Chartres; o si pensi alle massicce fondamenta e ai pilastri romanici di Notre Dame a Parigi, con la sua sovrastruttura gotica; si pensi all’incidente per cui dobbiamo l’unità gotica di quel monumento all’incendio che nel 1218 distrusse l’abside romanica originale. Se non fossero sopravvissute prove relative alle date nel caso di Notre Dame, potremmo sbagliare di cinquant’anni o settanta. Lo stesso vale per Bayeux. La corrispondenza tra la lunghezza dell’arazzo e quella della navata dimostra che l’arazzo non è antecedente alla navata, ma non sappiamo se la navata non fosse già di quella lunghezza prima di un processo di ricostruzione. No; le prove che l’Arazzo di Bayeux è posteriore alla battaglia di Hastings e al regno di Guglielmo il Conquistatore sono di tipo più semplice e conclusivo e risiedono nell’idea che l’artista aveva dell’equipaggiamento degli uomini, ovvero abiti e armi. Permettetemi di illustrarle in dettaglio. Innanzitutto, Edoardo il Confessore porta una corona contrassegnata dal giglio. Ora, il giglio così raffigurato sulla corona è tipico del XII secolo, non dell’XI, proprio come l’oriflamme.

Lo scettro, se possiamo giudicare dai sigilli e dai manoscritti (che, con pochissimi esempi scultorei, sono la nostra unica prova), è uno scettro del XII secolo e non dell’XI. Questa osservazione sul costume è vera anche nei minimi dettagli delle scarpe ai piedi: sono scarpe della metà del XII secolo, non della fine dell’XI. Passiamo ora a qualcosa di più generale, anche se non più conclusivo: l’ornamento dello scudo. Mi trovo qui su un terreno molto vago, e ne sono consapevole. Ma penso che questo terreno, per quanto vago, abbia dei limiti inferiori e superiori. L’usanza di adornare lo scudo con segni distintivi che potessero essere riconosciuti in battaglia è ovviamente antica quanto il mondo, o almeno quanto la professione delle armi. Ma qualcosa di rituale e regolare legato a questa abitudine, qualcosa che la rendeva parte della società e un ingranaggio quasi della legge e certamente dell’abitudine sociale, è una creazione delle Crociate. Un parallelo moderno chiarirà il mio punto di vista. L’assegno è qualcosa che appartiene al XIX secolo, in particolare alla seconda metà del XIX secolo. Gli ordini di pagamento firmati in vari modi sono molto più antichi. Ma un assegno è un assegno. È qualcosa di cristallizzato e sviluppato in quella che oggi è una forma fissa e definitiva. Lo stesso vale per gli stemmi araldici. Portatemi un documento nuovo che dimostri che Carlo Magno stesso aveva il sole o la luna dipinti sul suo scudo, e non mi stupirò; ma so che la rappresentazione regolare di tali emblemi per rappresentare tali persone, e l’abitudine comune tra le grandi famiglie di averli sempre, è posteriore e non anteriore alla marcia delle Crociate: era infatti, in gran parte, un prodotto della marcia delle Crociate.

Ora, l’Arazzo di Bayeux, sebbene ci mostri la maggior parte degli scudi senza tali segni (poiché la maggior parte di essi erano scudi di cavalieri comuni), mostra tuttavia gli scudi dei capi regolarmente adornati con stemmi distintivi; si notino, ad esempio, i quattro signori che vengono da Guy di Ponthieu per fare prigioniero Harold. Ciascuno di questi scudi reca uno stemma araldico. I due araldi o messaggeri, uomini presumibilmente di rango, che cavalcano per annunciare a Guglielmo, il signore supremo, che Guido ha catturato Harold, sono anch’essi contraddistinti in modo simile. Quelli che seguono da vicino i sovrani o i quasi sovrani mostrano lo stemma, come quando Harold viene interrogato da Guglielmo. Uno scudo principale è appeso alle prime due navi di quelle che salpano per l’Inghilterra per la conquista, e ciascuno reca uno stemma araldico. Il lettore non deve stupirsi del numero di scudi che non ne hanno, se considera quante sono quelli che si vedono al contrario, cioè dall’interno, dal lato dove lo scudo era tenuto dal braccio, il lato rivolto verso il corpo. Infatti, quando l’artista che descrive una battaglia ci mostra il braccio destro con l’arma e quindi il braccio sinistro che tiene lo scudo dall’interno, non può farci capire se lo scudo era decorato o meno. Ma se passiamo alle scene in cui la lotta è difensiva, come ad esempio quella che mostra la resistenza di Harold alla carica normanna, vediamo subito i capi con i loro scudi raffigurati che segnano la distinzione di rango; o ancora, dove la carica normanna nel pannello successivo è raffigurata mentre colpisce le asce sassoni, vediamo due scudi su cinque distintamente decorati. Nell’episodio della morte dei fratelli di Harold, tutti e tre gli scudi che appaiono hanno qualche segno.

Non è necessario insistere su questo punto, né tantomeno sottolineare il disegno elaborato su uno degli scudi raffigurati nell’inseguimento dell’esercito sconfitto. È evidente che si tratta di un’opera realizzata in un’epoca in cui era normale che ogni uomo di rango portasse il proprio segno sullo scudo e, ripeto, pensare che ciò fosse normale era lo stato d’animo della metà del XII secolo al più presto e non della metà dell’XI secolo. C’è solo un argomento valido a favore del carattere contemporaneo del documento, e solo uno: l’argomento della tradizione. È un argomento al quale nutrirò sempre il massimo rispetto, soprattutto perché è stato particolarmente disprezzato dagli storici universitari superficiali ma popolari del secolo scorso. La tradizione è certamente l’elemento che lega la memoria sociale, e se si potesse scoprire una tradizione attiva secondo cui il ricamo di Bayeux era stato realizzato dalle mogli di coloro che combatterono a Hastings, anche se le prove esistenti non tradizionali ci costringerebbero a rifiutare tale tradizione nella sua forma assoluta, sarebbe comunque nostro dovere considerare attentamente come è nata la tradizione e cosa potrebbe significare: ad esempio, potrebbe significare che l’opera esistente era l’adattamento di un’opera precedente. Ma, di fatto, la tradizione non è antica. Non era di origine popolare, ma accademica, e quindi priva di valore. Il tardo Medioevo sembra non averne saputo nulla; il Capitolo della Cattedrale, che era il conservatore del documento, non ne porta alcuna testimonianza. Chiamare l’Arazzo di Bayeux “Arazzo della regina Matilde” sembra essere stata solo una congettura di un antiquario. Lasciamo stare.

Un’altra prova della data è il fatto (al quale farò continuo riferimento nel testo) che l’Arazzo di Bayeux segue abbastanza fedelmente il Roman de Rou, il poema di Wace che descrive la conquista; e quel poema non può essere anteriore alla metà del XII secolo – di solito è datato alla fine del terzo decennio del XII secolo. Non solo viene seguito Wace, ma anche altre autorità che aiutano a datare la produzione. Ora, questo sarebbe abbastanza conclusivo se non fosse per un argomento contrario, il cui valore lascio al giudizio del lettore. Le fonti scritte a cui sembra ispirarsi l’Arazzo si baserebbero su alcune tradizioni comuni, ricordi e documenti precedenti, e si potrebbe immaginare che anche l’Arazzo si basi su questi. Ma la regola generale nel rintracciare le fonti di opere umane di questo tipo è che il racconto scritto precede quello pittorico e funge da base per esso, mentre la convergenza di queste prove con quelle fornite dagli accessori e dagli abiti lascia pochi dubbi. Abbiamo nell’Arazzo di Bayeux qualcosa di sicuramente posteriore al 1140,1 quasi certamente posteriore al 1150, probabilmente fino al 1160, ma, d’altra parte, sicuramente anteriore alla data del 1200.

SEGNALAZIONI

Museo: Bayeux Museum

BP 21215 – 14402 Bayeux cedex Telefono: + 33 (0)2 31 51 25 50

L’Arazzo di Bayeux racconta la storia epica, in filo di lana ricamato su tela di lino, di Guglielmo, Duca di Normandia, che divenne Re d’Inghilterra nel 1066 dopo la Battaglia di Hastings. La visita al museo è organizzata in tre sezioni, che consentono di comprendere l’opera e il suo contesto.

L’Arazzo di Bayeux è presentato in uno spazio oscurato in cui solo l’opera è illuminata. Commenti audioguida in 16 lingue, tra cui versioni per bambini in francese e inglese, e scene in rilievo 3D per ipovedenti, contribuiscono a rendere l’opera accessibile al più vasto pubblico possibile. Dopo aver ammirato l’Arazzo, la visita prosegue con una mostra permanente che presenta i segreti della sua creazione e una panoramica del contesto storico e del regno anglo-normanno nell’XI secolo. Infine, al secondo piano, un film di 16 minuti, proiettato alternativamente in francese e in inglese, illustra la storia narrata dall’Arazzo di Bayeux, includendo ricostruzioni di scene reali della battaglia di Hastings.

Condividi questo contenuto: