Così Italo Calvino guidò la protesta contro l’atomica

Il 28 luglio 1950 Italo Calvino scrive una cartolina postale ai genitori per comunicare che domenica non sarà come suo solito a Sanremo, spiega che deve «andare a raccogliere le firme contro l’atomica». Quel giorno a Torino con lui ci saranno anche Cesare Pavese e altri compagni del Partito comunista. Si tratta del cosiddetto “appello di Stoccolma” per l’interdizione totale dell’arma atomica lanciato con un discorso da Pietro Nenni al Teatro Quirino di Roma. Del resto, la bomba di Los Alamos era nata, almeno agli inizi, proprio in Italia, in via Panisperna, dove un gruppo di giovani fisici, guidati da Enrico Fermi, aveva iniziato le sperimentazioni prima di emigrare in America a causa delle leggi razziali. L’aveva già notato Hannah Arendt in un suo scritto del 1954 sulla bomba: l’Europa continuava a considerare l’affare nucleare come un tema di politica estera, mentre erano stati proprio gli scienziati europei, gli italiani in primis, a essere decisivi per la creazione dell’arma “fine-del-mondo”.

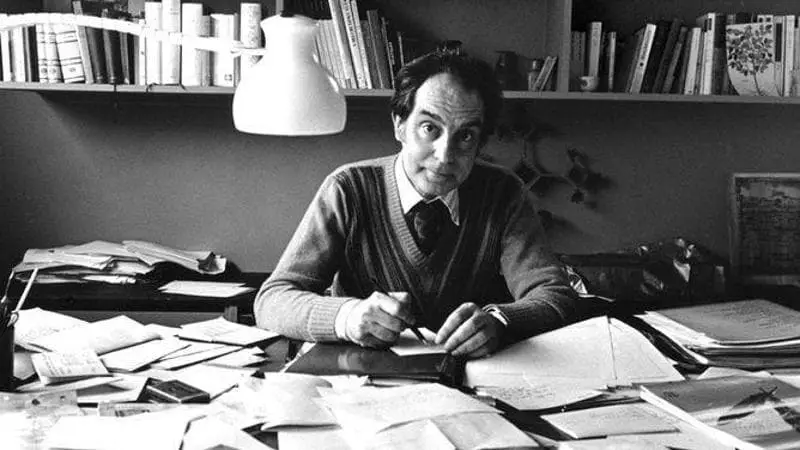

Italo Calvino e l’apologo sull’onestà nel paese dei corrotti

Maria Anna Mariani ha ricostruito in modo approfondito per la prima volta in un libro, L’Italia e la bomba. Letteratura nell’era nucleare (il Mulino), la storia del rapporto degli scrittori e intellettuali italiani con la micidiale arma. Forse solo nel nostro Paese, con l’eccezione del Giappone di Hiroshima e Nagasaki, ci sono state una mobilitazione e una discussione così approfondite e costanti per tutto il secondo dopoguerra. Le ragioni sono principalmente due: la presenza di un forte Partito comunista e contemporaneamente della Chiesa cattolica, che ha in Roma la sua sede centrale.

Gli autori considerati dalla studiosa dell’Università di Chicago sono nell’ordine: Moravia, Calvino, Morante, Sciascia, Pasolini e Cassola, ma anche altri saggisti e scrittori che fanno da corona a questo gruppo di importanti autori della nostra letteratura. Proprio Calvino è stato uno dei primi a insistere su questo tema in un citatissimo articolo apparso su l’Unità nel 1946: “Le capre ci guardano”. Si tratta di un testo che ha anche aperto il tema del rapporto tra il mondo umano e quello animale: «Vi siete mai chiesti che cos’avranno pensato le capre, a Bikini? e i gatti nelle case bombardate? E i cani in zona di guerra? e i pesci allo scoppio dei siluri?».

La ragazza di via Panisperna

Non c’è solo questo scritto in Calvino, ma una serie di altri articoli dedicati alla bomba atomica sino ad arrivare a un pezzo del 1977 sulla bomba N: “Gli uomini giusti con le cose giuste”. C’è poi un racconto del 1954, La bomba addormentata nel bosco, già intriso del gusto surreale e fantastico, che darà vita negli anni Sessanta a Le cosmicomiche, un libro che, come dimostra Mariani, è tutt’altro che una fuga dalla realtà, bensì una riflessione impegnata con gli strumenti dello straniamento – comicità e fantasia – sul mondo contemporaneo, oltre che un’invenzione stilistica fondata sul proteo e palindromo Qfwfq, personaggio insieme preumano e postumano.

È un libro politico che smentisce gran parte della vulgata su Calvino scrittore della leggerezza e del disimpegno, amata soprattutto dalla critica letteraria gauchiste, che lo ha in antipatia congenita. Più ancora dello scrittore antipotere per eccellenza, il siciliano Leonardo Sciascia, autore dalla “rigida impalcatura morale”, illuminista e barocco insieme, lo scrittore ligure ha tenuto a lungo la barra al centro della propria lotta contro l’armamento nucleare.

Il libro dello scrittore di Racalmuto, La scomparsa di Majorana, uscito nel 1975, dal canto suo, aprì una discussione sulle pagine dei quotidiani italiani, cui parteciparono anche i sopravvissuti della scuola di via Panisperna. Pur essendo fondato, come è stato dimostrato, su presupposti storici e argomentativi assai discutibili – la sua principale fonte è Gli apprendisti stregoni. Storia degli scienziati atomici di Robert Jungk del 1958, edito da Einaudi –, e sulla creazione di un mito-Majorana, quasi un santo, è il libro che riaprì nell’Italia delle basi americane con le loro testate nucleari un’ampia discussione sul passato degli scienziati atomici, e insieme sul futuro dell’equilibrio del terrore.

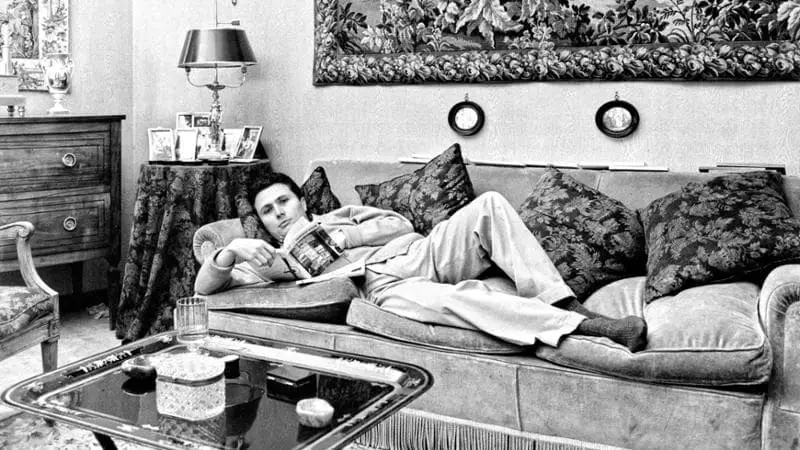

Ma già nel 1965 al Teatro Carignano di Torino Elsa Morante presentò a voce le proprie tesi, diventate poi il testo intitolato Pro o contro la bomba atomica, volte contro la giustificazione della «strategia del deterrente», saggio divulgato in volume solo nel 1987 da Adelphi, per quanto già conosciuto dagli studiosi.

Il mondo di Elsa Morante

Elsa mostrava come le continue «macchinazioni del complesso industriale diventano percepibili solo in fase di crisi acuta, scomparendo dall’attenzione pubblica per il resto del tempo» (Mariani).

Anche personaggi di grande rilievo intellettuale come Ernesto de Martino e Norberto Bobbio avevano negli anni Cinquanta e Sessanta sollevato la questione di come la bomba H non fosse solo una arma bellica, bensì lo strumento sicuro per la scomparsa del genere umano sulla Terra. L’autrice del futuro romanzo bestseller La Storia (1974) aveva segnalato la volontà distruttiva insita nella civilizzazione umana, unendo in un unico ragionamento Auschwitz e Hiroshima, razionalità e dominio distruttivo.

La specificità dell’intervento di Morante è quello di certificare l’impossibilità della compassione, sentimento specifico del testimone non toccato direttamente dagli eventi bellici. La scrittrice propone il tema del compito salvifico dell’arte davanti alla minaccia dello sterminio degli abitanti del pianeta, lo stesso che ispira anche Pier Paolo Pasolini.

Il contributo del poeta e regista è affidato a un curioso e interessante film di montaggio: La rabbia del 1962-63. All’accostamento visivo operato da Pasolini tra la figura di Marilyn Monroe e quella dell’esplosione atomica, è affidato nel film il compito di dare uno scossone «all’immaginario collettivo intorbidito».

Oggi tornare ai grandi nomi della nostra letteratura, e alle loro idee e dibattiti, non è solo un atto storiografico, ma un gesto politico in un mondo già esploso, ben prima di mettere mano, come temiamo, alla bomba-fine-del-mondo.

Condividi questo contenuto: