Storie di Storia / 89. Gli accordi di Oslo

Si dice che Papa Giovanni Paolo II considerasse due possibili soluzioni al conflitto arabo-israeliano: una realistica e una miracolosa. Quella realistica comportava l’intervento divino; quella miracolosa un accordo volontario tra le parti coinvolte. La storia degli Accordi di Oslo sembra confermare l’analisi, probabilmente apocrifa, dell’ex pontefice. Vi raccontiamo come USA e Norvegia cercarono, in modi diversi, di pressare Israele e Palestina a sedersi al tavolo dei negoziati nei primi anni ‘90. Buona lettura.

—

LA STORIA

Gli accordi di Oslo

La “promessa di un nuovo inizio” nei rapporti israelo-palestinesi

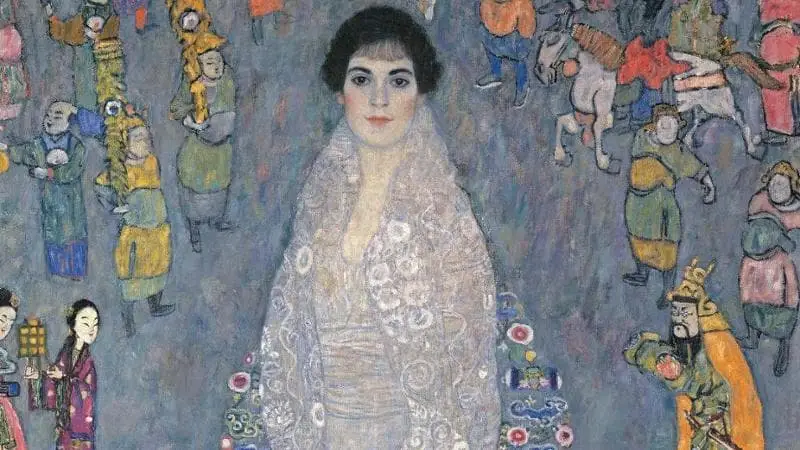

Casa Bianca: Peres, Clinton e Arafat prima di firmare gli Accordi di Oslo, 1993. Autore: Vince Musi, The White House. Fonte: http://www.access.gpo.gov/nara/pubpaps/1993portv2.html

Di Davide De Leo (Linguista, PhD)

“Riconciliazione tra due popoli che hanno entrambi conosciuto l’amarezza dell’esilio. Ora entrambi si impegnano per lasciare alle spalle dolore e antagonismi del passato e lavorare per un futuro condiviso, forgiato dai valori della Torah, del Corano e della Bibbia. […] rendiamo oggi omaggio ai leader che hanno avuto il coraggio di condurre il proprio popolo verso la pace, lontano dalle cicatrici della battaglia, le ferite e le perdite del passato, verso un domani più luminoso. Il mondo oggi ringrazia il Primo ministro Rabin, il Ministro degli esteri Peres e il Presidente Arafat. La loro tenacia e la loro visione costituiscono una promessa di un nuovo inizio. […] Una pace dei coraggiosi è alla nostra portata.”

Washington, 13 settembre 1993. Le parole del Presidente Clinton in occasione della firma della Dichiarazione di principi, meglio nota come gli “Accordi di Oslo”.

Sono passati 32 anni: Rabin e quasi certamente Arafat sono stati assassinati. Peres è morto a seguito di un’ischemia celebrale. Ma soprattutto, sembrano morte più che mai le promesse e le aspettative che gli Accordi avevano creato. Il processo che portò alla firma del 1993 era iniziato due anni prima.

_______________________________________________________________________________

Dalla Seconda Guerra del Golfo a Madrid

All’indomani della liberazione del Kuwait, che era stato invaso dalle truppe irachene il 2 agosto del 1990 (la Seconda Guerra del Golfo), vi era una serie di questioni da risolvere; molte di queste pesavano sulla Casa Bianca e potenzialmente aprivano una finestra di opportunità per tentare di risolvere il conflitto israelo-palestinese. Da una parte, la coalizione che aveva combattuto contro l’Iraq comprendeva numerosi Paesi arabi (Arabia Saudita, Egitto, Siria, EAU, Qatar, Bahrain, Oman, Marocco, oltre al governo kuwaitiano in esilio), che erano ora oggetto di grande pressione. Per quanto cinici e opportunistici, infatti, i riferimenti di Saddam Hussein alla liberazione della Palestina gli erano valsi un vasto sostegno popolare in tutto il mondo arabo: perché non si combatteva Israele per liberare i palestinesi quando invece si era combattuto l’Iraq – per conto degli americani – per liberare il ricco regime kuwaitiano? Questo il sentimento popolare diffuso nei Paesi arabi. D’altra parte, anche Washington avvertiva pressioni per le contraddizioni apparse ovvie durante il conflitto appena terminato: il tradizionale sostegno a Israele, nonostante le risoluzioni ONU intimassero a Gerusalemme di ritirarsi dai territori arabi occupati (Striscia di Gaza, West Bank, Alture del Golan e parti del Libano meridionale) e, d’altra parte, l’invocazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza vincolanti per Baghdad. Il doppio standard sulla legittimità delle occupazioni e l’obbligo di rispettare le risoluzioni ONU era evidente. Altro elemento non di poco conto era il disfacimento in corso dell’Unione Sovietica: diversi stati arabi non avrebbero più ricevuto il sostegno dell’ex superpotenza, in prima linea la Siria, e dovevano fare i conti con l’unica superpotenza rimasta.

Nel marzo del 1991, questo era il quadro in cui l’amministrazione di George H. W. Bush (Bush senior) annunciò una nuova iniziativa di pace: dopo aver vinto la guerra, Washington voleva essere leader anche della riappacificazione. L’iniziativa venne accolta con grande favore da molti palestinesi. Il loro sostegno a Saddam Hussein nella seconda Guerra del Golfo non era passato inosservato. La comunità internazionale aveva isolato l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) e gli Stati del Golfo le avevano tagliato ogni finanziamento. L’occasione di nuovi negoziati era un’occasione ghiotta per poter uscire dall’isolamento.

Niente OLP al tavolo

L’annuncio di Bush fu parecchio sorprendente. Washington legava la sicurezza di Israele ai diritti dei palestinesi. Il segretario di Stato James Baker dichiarò che le colonie israeliane nella West Bank erano il più grande ostacolo per la pace, rievocando le parole del Presidente Carter dopo Camp David. L’amministrazione Bush, però, mise subito in chiaro che l’OLP non avrebbe avuto alcun ruolo nelle negoziazioni e che Washington avrebbe messo da parte Yasser Arafat a causa del sostegno dato a Saddam. Gli israeliani, dal canto loro, non avrebbero preso parte ad alcuna negoziazione in presenza di esponenti dell’OLP. Di più, volevano solo una partecipazione minore dei palestinesi, in una delegazione prevalentemente giordana, senza l’accredito di alcun rappresentante di Gerusalemme est. Il Segretario di Stato USA si recò a Gerusalemme nel marzo del 1991 per invitare leader palestinesi della West Bank e della Striscia di Gaza a prender parte alla conferenza di pace per conto dei palestinesi nei Territori occupati. Da parte palestinese, questa mossa fu percepita come un ovvio tentativo di creare una leadership palestinese alternativa. Per evitare di svalutare la posizione dell’OLP quale unico rappresentante legittimo del popolo palestinese, alcuni attivisti chiesero ad Arafat un consenso ufficiale all’incontro con Baker del 13 marzo. Con l’approvazione di Arafat, undici palestinesi presero parte al primo incontro, pur ribadendo il ruolo dell’OLP. Baker ribadì a sua volta che cercava palestinesi dei Territori occupati che non fossero membri dell’OLP, che intendessero partecipare a negoziati bilaterali diretti sulla base delle risoluzioni ONU 242 e 338 e del principio “pace contro territori”, con la volontà di vivere in pace con Israele. “Ce ne sono in questa stanza?”, disse Baker, scrutando i volti degli undici palestinesi. Seguirono alcune schermaglie, ma il processo negoziale iniziò. Dopo sei mesi di incontri tra americani e palestinesi fu tracciato il programma della conferenza di pace che sarebbe stata organizzata a Madrid nell’ottobre del 1992.

Gli israeliani si dimostrarono, se possibile, ancor più difficili da convincere. Washington aveva però il coltello dalla parte del manico: la dipendenza dagli aiuti finanziari americani per far fronte alla massiccia immigrazione di ebrei provenienti dall’Unione Sovietica. Trattenendo il prestito di $10 miliardi richiesto da Israele, Bush obbligò Shamir a sedersi al tavolo negoziale. L’America aveva elargito fino ad allora a Israele un aiuto di $77 mld e continuava a finanziarlo con $3 mld ogni anno. Anche sul piano personale, Bush non si sentiva in alcun modo “indebitato” verso gli ebrei americani. Era stato vicepresidente per otto anni nell’amministrazione più pro-israeliana della storia americana, ma aveva ricevuto solo il 5% del voto ebreo nelle elezioni presidenziali del 1988. Si trovava quindi nella posizione di poter presentare una scelta chiara a Shamir: tenersi i territori occupati o tenersi il sostegno USA.

Gli americani cercavano di mettere insieme due posizioni quasi inconciliabili. Il primo ministro Yitzhak Shamir era capo di un governo di destra guidato dal Likud, deciso a tenersi tutti i Territori occupati, in particolar modo Gerusalemme est. Il governo favoriva i nuovi insediamenti nella West Bank, al duplice scopo di rivendicarne il controllo, se non la sovranità, e di accogliere i nuovi immigrati provenienti dall’URSS, ora liberi di migrare verso Israele. Sia la West Bank, sia, più particolarmente, Gerusalemme est, centro della cultura, dell’identità “nazionale” e della memoria dei palestinesi, rappresentavano invece una linea rossa invalicabile per i palestinesi. Se gli israeliani volevano continuarne l’occupazione, non vi era più nulla su cui discutere.

La delegazione palestinese che accompagnò i giordani era composta più che degnamente. La portavoce Hanan Ashrawi era quanto di più lontano dall’idea del terrorista all’epoca associata all’OLP. Aveva studiato all’Università americana di Beirut e conseguito un dottorato presso l’Università della Virginia, prima di tornare a insegnare all’Università Bir Zeit nella West Bank. Cristiana e molto eloquente, cercò di prendere per mano i media e avvicinarli alla causa palestinese. Le si negava l’accesso al centro stampa? Ashrawi dava conferenze stampa in parchi o altri spazi pubblici che riuscivano ad attrarre più giornalisti di qualsiasi altra delegazione a Madrid. In un solo giorno concesse ventisette interviste a network televisivi internazionali. Il portavoce israeliano, Benjamin Netanyahu, non riusciva a tenere il passo della carismatica palestinese.

Proposte e schermaglie

Assente a Madrid era il partito islamista di Hamas, contrario alla partecipazione alla conferenza e all’idea dei due Stati. Anche tra i palestinesi laici, però, vi era il timore di soccombere alla pressione USA e israeliana e di fare concessioni eccessive. Dopo quattro anni di Intifada, la speranza era di non aver lottato vanamente. Israeliani e palestinesi non erano però i soli partecipanti: al tavolo dei negoziati anche i rappresentanti di Beirut, Hammam e Damasco. Se i libanesi si concentravano sulla liberazione del Libano meridionale, il ministro degli esteri siriano fornì un elenco di “pratiche inumane” degli israeliani; al che il Primo ministro Shamir replicò che la predica veniva da un Paese, la Siria, “che aveva il dubbio onore di essere uno dei regimi più oppressivi e tirannici al mondo”. Quanto ai palestinesi, Shamir li accusò di “travisare la storia e i fatti”: il Gran Muftì Haj Amin al-Husseini aveva incoraggiato Hitler e Himmler a impedire l’emigrazione degli ebrei in Palestina e così facendo aveva probabilmente condannato a morte migliaia di persone. Tutti gli arabi, secondo Shamir, volevano distruggere Israele; l’unica differenza tra di loro era nelle modalità. Concluso il suo pensiero, si affrettò a lasciare la sala della conferenza con la sua delegazione, per tornare in Israele in tempo per lo Shabbat. Di fronte alle sedie lasciate vuote dagli israeliani, i rappresentanti palestinesi rivendicarono i propri “legittimi interessi nazionali”, ribadendo di non essere “gli abitanti dei territori” o un incidente della storia o, peggio ancora, un ostacolo ai piani espansionistici di Israele. “La vostra sicurezza e la nostra dipendono l’una dall’altra, intrecciate come le paure e gli incubi dei nostri bambini”, disse Abdel Shafi, capo della delegazione palestinese, auspicando una confederazione tra una Palestina indipendente e la Giordania. Il discorso di Shafi viene considerato dallo storico israelo-britannico Avi Shlaim come la presentazione più eloquente e moderata della causa palestinese mai fatta da un rappresentante palestinese dall’inizio del conflitto alla fine del XIX secolo, più conciliante e costruttiva della più moderata tra le affermazioni mai fatte dall’OLP. Quanto alla replica siriana, il ministro degli esteri di Damasco tirò fuori un poster britannico che ritraeva il giovane Shamir, allora membro del movimento oltranzista Stern Gang, che combatteva contro il mandato britannico in Palestina e “ricercato” dalla polizia palestinese controllata da Londra: “ha confessato l’assassinio del Conte Bernadotte nel 1948 […] Uccide i mediatori di pace e parla del terrorismo di Siria e Libano!”, denunciò il ministro siriano.

_______________________________________________________________________________

Da Madrid verso Oslo

Nulla sembrava deporre a favore della pace alla chiusura della Conferenza di Madrid; tuttavia, si aprirono i negoziati arabo-israeliani più intensi in quaranta anni di conflitti. L’intenzione rimaneva la stessa: fine dell’occupazione dei territori palestinesi in cambio della pace, in linea con le risoluzioni 242 e 338. L’interpretazione delle stesse era però diversa nelle due delegazioni: i palestinesi volevano il ritiro da tutti i territori occupati nella Guerra del 1967 come prerequisito di pace, visto il preambolo di una delle risoluzioni, che sottolineava “l’inammissibilità dell’acquisizione di territori con la guerra”. Israele, invece, intendeva restituire solo i territori conquistati nel 1967, non uno di più, sostenendo di aver già adempiuto alla risoluzione 242 con il ritiro dal Sinai a seguito del trattato di pace con l’Egitto. Le parti si accordarono per negoziare i termini di un periodo provvisorio di cinque anni di auto-governo palestinese, dopo il quale avrebbero negoziato su come accordarsi su altre questioni e concludere il conflitto. Avviati i negoziati, però, il governo Shamir fece tutto il possibile per impedire ogni progresso significativo e intensificò gli insediamenti nella West Bank per incrementarne il controllo da parte israeliana. Successivamente, in un’intervista concessa ad Avi Shlaim dopo la sconfitta elettorale del Likud nel 1992, Shamir confermò di aver ostacolato le negoziazioni per impedire la costituzione di uno Stato palestinese e conservare il controllo della West Bank. “Avrei continuato a parlare di autonomia per dieci anni, durante i quali avremmo raggiunto mezzo milione di persone insediate nell’Area della Giudea e Samaria”. Ariel Sharon, compagno di partito di Shamir, non faceva neanch’egli mistero dell’intenzione di creare “fatti irreversibili” sul terreno per precludere ogni compromesso territoriale o autogoverno palestinese. Anzi, le sue dichiarazioni erano state esplicite già in fase di negoziati.

Rabin

Le elezioni del 1992 videro vincitore il partito Laburista e il suo leader Yitzhak Rabin, ex militare, che diventò il primo Primo ministro nato in Israele. Rabin voleva smarcarsi dal governo precedente e dalla confessione di Shamir che non aveva mai creduto nella firma degli accordi di pace. “Abbiamo ereditato il quadro della conferenza di Madrid dal governo precedente”, disse alla Knesset, il Parlamento israeliano, “ma c’è una differenza significativa: il governo precedente ha creato gli strumenti, ma non ha mai inteso usarli per raggiungere la pace”. Se il governo di Shamir era pieno di “falchi”, quello di Rabin aveva al suo interno più “colombe” di qualsiasi coalizione a guida laburista del passato. Nei fatti, però, i negoziati non producevano alcun risultato. Sul fronte della sicurezza, Rabin aveva autorizzato una risposta violenta all’Intifada. Nel dicembre del 1992, gli attivisti di Hamas rapirono e assassinarono una guardia di frontiera israeliana. In risposta, Rabin ordinò il rastrellamento e la deportazione in Libano di 416 sospetti, senza accuse formali o processo. Tutte le delegazioni arabe sospesero le negoziazioni in protesta.

Negli USA, intanto, la vittoria a sorpresa di Bill Clinton nelle elezioni presidenziali del 1992, allarmò gli arabi. Durante la campagna elettorale, Clinton aveva infatti espresso un sostegno incondizionato per Israele. Le negoziazioni ripresero in aprile e l’amministrazione Clinton assunse una posizione piuttosto neutrale. La serie di incontri sembrava aver raggiunto un vicolo cieco.

Entra in scena l’OLP

La svolta avvenne quando il Ministro degli esteri Peres si convinse che un accordo con i palestinesi era nell’interesse nazionale di Israele e che l’accordo poteva avvenire solo coinvolgendo l’OLP. Se Rabin era esperto di sicurezza, Peres era l’uomo di Stato che intendeva cambiare il corso della storia, che aveva più empatia con gli arabi e una migliore comprensione delle implicazioni economiche. La prosperità non doveva passare dagli armamenti, bensì dalla pace, dalla fine dell’occupazione, dalla risoluzione dei conflitti, dai confini aperti e dall’apertura ai commerci in tutta l’area mediorientale, in una visione di un “Nuovo Medio Oriente” che guardava al modello dell’Unione europea. Dal 1986, però, una legge del parlamento israeliano vietava ogni contatto con l’OLP; Peres dovette pertanto convincere Rabin a cambiare la legge nel dicembre 1992. Il mese successivo, il governo di Gerusalemme permise a due accademici israeliani, Yair Hirschfeld e Ron Pundak di incontrare in gran segreto il tesoriere dell’OLP Ahmad Qurie a Oslo. Fu il primo di quattordici incontri intensi e fruttuosi svoltisi sotto l’egida del ministero degli esteri norvegese, un mediatore imparziale e discreto, che interferì ben poco nei negoziati. “Sarete chiusi in una stanza e la aprirò solo se venite alle mani”, disse ironicamente il norvegese, facendo ridere le due delegazioni. Gli incontri si svolsero parallelamente agli incontri bilaterali (Israele-Palestina) ufficiali, senza che i negoziatori ufficiali ne fossero a conoscenza. Qurie non aveva mai incontrato un israeliano prima dell’incontro con il Professor Hirschfeld e tutta la sfiducia e l’ostilità accumulata negli anni tra israeliani e palestinesi venne fuori in quel primo incontro. Eppure, nell’isolamento dell’inverno norvegese, tre palestinesi e due israeliani iniziarono a rompere il ghiaccio. Nonostante la reciproca sfiducia, le due delegazioni si concentrarono su presente e futuro, cercando di valutare il terreno comune, identificare possibili punti di accordo e misurando la distanza che li separava sui vari argomenti. Nell’arco di otto mesi, in totale segretezza, i cinque uomini discussero dei contrasti, facendo in modo che i rispettivi governi approvassero un quadro per tentare di risolverli. Se prima l’OLP aveva sempre adottato il prerequisito di vedere riconosciuto il diritto all’autodeterminazione nazionale dei palestinesi prima di riconoscere Israele, ora era disposta a discutere di intese provvisorie senza un previo accordo sull’esito finale. Vi furono battute di arresto, spesso per l’intervento dei rispettivi “governi”, a Tunisi (quartier generale dell’OLP in esilio) e a Gerusalemme, ma nell’agosto del 1993 le due delegazioni conclusero un accordo che decisero di rendere pubblico. Si annunciò che Israele e OLP avevano deciso per un auto-governo provvisorio palestinese a Gaza e Gerico. La notizia soprese tutti e provocò critiche. Gli USA furono sbigottiti dall’apprendere che i norvegesi erano riusciti dove loro avevano fallito; in Israele, il Likud, all’opposizione, accusò di tradimento il governo di Rabin e promise di revocare gli accordi una volta tornato al potere. Il mondo arabo criticò l’OLP di dividere il fronte arabo con la conclusione di un accordo con gli israeliani e i gruppi dissidenti palestinesi condannarono la propria leadership per aver riconosciuto Israele.

Oslo fu un azzardo per Arafat, ma il movimento aveva di fronte a sé un imminente collasso finanziario e istituzionale nel 1993. Come già ricordato, i Paesi del Golfo avevano sospeso il sostegno finanziario all’OLP dopo l’appoggio del movimento a Saddam Hussein. Alla fine del 1991 il budget dell’OLP si era dimezzato, migliaia di combattenti e dipendenti furono licenziati o non percepivano lo stipendio. Accuse di corruzione e cattiva amministrazione venivano mosse regolarmente ad Arafat e al gruppo dirigente, che non avrebbe resistito a lungo dall’esilio tunisino. Con l’accordo, l’OLP poteva avere una sede in Palestina, dalla quale lottare per la soluzione dei due Stati. Gli Accordi di Oslo erano in realtà più un programma negoziale, regolato da un fitto scadenzario, che un vero e proprio accordo. Veniva prevista un’autorità provvisoria palestinese sulla Striscia di Gaza e un’enclave attorno alla città di Gerico, nella West Bank. Per molti palestinesi si trattava di territori fin troppo esigui, date le concessioni fatte a Israele. Poco prima dell’annuncio, Arafat confidò a Hanan Ashrawi di volere Gerico per poter raggiungere Gerusalemme e per collegare Gaza alla West Bank. A un Ashrawi scettica, replicò fiducioso: “presto avremo il nostro codice telefonico internazionale, i nostri francobolli e una stazione televisiva. Sarà l’inizio dello Stato palestinese”. Il piano, detto “Gaza-Gerico innanzitutto”, divenne realtà sul prato della Casa Bianca il 13 settembre 1993. Rabin e Arafat si strinsero la mano e firmarono la Dichiarazione di principi, nell’incredulità di molti nel mondo arabo e non solo. Il piano di partizione per la Palestina prevedeva il ritiro dell’amministrazione militare israeliana da Gerico e la Striscia di Gaza e la sua sostituzione con un’amministrazione civile palestinese per un periodo provvisorio di cinque anni. Sarebbe stato eletto un consiglio di governo, in modo da amministrare la Palestina secondo principi democratici. La polizia palestinese sarebbe stata incaricata di assicurare la sicurezza per le zone sotto il controllo palestinese. Restava da definire una serie di questioni, in realtà le più spinose: il futuro di Gerusalemme, il diritto dei rifugiati, gli insediamenti, i confini e gli accordi sulla sicurezza. Tutte questioni che sarebbero state discusse in negoziati da avviare tre anni dopo. I palestinesi si aspettavano di più dagli accordi definitivi di quanto gli israeliani fossero pronti a concedere: uno Stato palestinese indipendente comprendente tutta la West Bank e la Striscia di Gaza, con capitale Gerusalemme est.

Al netto di queste questioni, da una parte la Knesset ratificò la Dichiarazione di principi con un’ampia maggioranza di voti, mentre il Consiglio centrale palestinese (composto da 80 membri) la approvò con sessantatré voti a favore, otto contrari e nove astenuti l’11 ottobre.

Un vento di speranza

Il primo luglio 1994, in una torrida mattina, Yasser Arafat fece un ritorno trionfale a Gaza. Donne e bambini lo salutarono da sotto le palme a bordo strada. Le sue guardie del corpo lo videro piangere in modo incontrollato. Con l’eco della sua voce che riverberava sulle facciate di cemento a Gaza City, si rivolse ai suoi nemici, gli israeliani e il movimento di Hamas. Degli israeliani lodò “la pace dei coraggiosi”. Di Hamas, ricordò il coraggio del suo leader imprigionato, lo Sceicco Ahmed Yassin. Dei palestinesi nei campi profughi del Libano, della Siria e della Giordania ricordò la risolutezza. Quindi, disse alla folla che si sarebbero “tutti ritrovati a pregare a Gerusalemme”. Proprio Gerusalemme rappresentava una delle questioni più problematiche, insieme al destino dei profughi del 1948. Proprio per il silenzio su queste questioni, Abdul Khalim Khddam, vicepresidente siriano, descrisse successivamente gli Accordi di Oslo come “il peggior documento che gli arabi abbiano firmato dalla partizione della Palestina nel 1948”. Percorrendo nuovamente le strade della Striscia, Arafat, se già non lo sapeva, si rese conto che gran parte dei cittadini – forse il 90% – non veniva affatto da Gaza. Erano rifugiati, o figli dei rifugiati, della Palestina meridionale, ora Israele meridionale, che avevano vissuto per quasi mezzo secolo tra l’immondizia e lo squallore di Gaza, in attesa che Arafat onorasse la promessa di rimandarli “a casa”, ad Ashkelon o a Beersheba. Ibrahim, un tassista di Ramla, in attesa di vedere Arafat sfilare trionfalmente, raccontò al giornalista Robert Fisk un episodio di dieci anni prima. “Ho portato mia madre a Ramla, ora Israele. Ha trovato casa sua. Ho bussato alla porta e vi ci viveva dentro una famiglia israeliana. Ci hanno chiesto di entrare, dicendo “Benvenuti a casa vostra!”. E mia madre… ricordi che si trattava di casa sua, dalla quale era stata portata via, è scoppiata a piangere. La famiglia israeliana è stata gentile con noi e ha capito che una volta era proprietà della nostra famiglia. Mia madre è morta un anno dopo. Ora so che non avremo più casa nostra”.

A fine settembre 1995, Arafat e Rabin tornarono a Washington per firmare l’Accordo ad interim sulla Cisgiordania e la Striscia di Gaza, noto come Oslo II. Si decise che la West Bank occupata sarebbe stata divisa in tre zone. La Zona A (il 18% del territorio della Cisgiordania) sarebbe stata sotto il controllo esclusivo palestinese. La Zona B (il 22%) sarebbe stata sotto il controllo militare israeliano in partecipazione con l’Autorità palestinese e la Zona C (il 60%) sotto il controllo esclusivo israeliano. La Knesset approvò l’accordo con una maggioranza risicatissima: 61 voti a favore e 59 contro.

Uno dei risultati più evidenti di questi accordi fu l’accettazione senza precedenti di Israele nel mondo arabo. Dopo la Palestina, anche altri Paesi arabi firmarono accordi senza il timore di essere accusati di aver tradito la causa dei palestinesi. I primi ad agire furono i giordani: Re Hussein pensò di uscire dall’isolamento in cui si trovava dalla II Guerra del Golfo; di più, il Re riteneva che il suo Paese sarebbe stato “ricompensato” per la pace con Israele con aiuti finanziari USA e investimenti internazionali. Il 25 luglio 1994 Re Hussein e il Primo ministro Rabin furono invitati a Washington per firmare un accordo di pace preliminare che metteva fine ai conflitti tra i due Stati e che intendeva definire tutte le questioni territoriali in conformità con le risoluzioni 242 e 338 delle Nazioni Unite, riconoscendo un ruolo speciale per la monarchia hashemita nei luoghi sacri islamici di Gerusalemme. Il trattato di pace giordano-israeliano fu firmato sul confine dei due Stati nel Deserto arabo il 26 ottobre 1994, facendo della Giordania il secondo Paese arabo dopo l’Egitto a normalizzare le relazioni con Gerusalemme e a scambiarsi gli ambasciatori. Successivamente, tra il 1994 e il 1996, furono il Marocco, la Tunisia, la Mauritania, l’Oman e il Qatar a stringere relazioni con Israele.

Estremismi

Eppure, da Israele e dalla Palestina, estremisti continuavano a soffiare sul fuoco per sabotare gli accordi. Hamas e la Jihad islamica rivendicarono diversi attacchi letali sugli israeliani subito dopo la firma degli accordi del settembre del 1993. Neanche Arafat era al riparo dalle minacce di Hamas: “I nostri fucili stanno parlando e colpiremo chi ha venduto il nostro Paese”, prometteva un graffito a Gaza. Da parte israeliana, nel febbraio del 1994 a Hebron, in Cisgiordania, Baruch Goldstein entrò nella Moschea Ibrahimi in uniforme e aprì il fuoco sui fedeli, uccidendo 29 persone e ferendone 150 prima di essere sopraffatto e ucciso dalla folla. Goldstein era un medico, residente di un insediamento militante vicino, Kiryat Arab, che successivamente onorò Goldstein per il suo atto con una targa che recitava “Al sacro Baruch Goldstein, che dette la sua vita per il popolo ebraico, la Torah e la nazione di Israele”. L’oltraggio per il massacro di Hebron portò a un’escalation di attacchi suicidi, specie su autobus cittadini: ad Afula e Hadera, tredici morti e a Tel Aviv, ventidue morti. Gli israeliani risposero uccidendo agenti islamisti, tra i quali il leader di Hamas Yahya Ayyash nel gennaio del 1996. Un ciclo di violenza sui due fronti minò la fiducia negli effetti benefici di Oslo.

_______________________________________________________________________________

Tre chiodi nella bara della pace

Rip, Rabin

Il 4 novembre 1995, Yithak Rabin guidava una manifestazione di 150.000 persone a Tel Aviv, unite da un desiderio di pace. Il leader israeliano era visibilmente commosso: “Questa manifestazione deve inviare un messaggio al pubblico israeliano, agli ebrei del mondo, alle moltitudini nelle terre arabe e nel mondo in generale, che la nazione di Israele vuole la pace, supporta la pace, e per questo vi ringrazio”, esclamò Rabin, intonando un canto di pace e apprestandosi ad andar via. Mentre lasciava il podio diretto verso l’auto, uno studente di legge israeliano, Yigal Amir, forzò il cordone di sicurezza, si avvicinò al primo ministro e gli sparò, uccidendolo. Nel processo che seguì, Amir confessò l’assassinio, dicendo di aver ucciso Rabin per metter fine al processo di pace. Convinto del diritto divino del popolo ebraico a tutta la Terra di Israele, riteneva un suo dovere in quanto ebreo impedire qualsiasi scambio di terra contro la pace.

L’attacco al Libano

A Rabin successe il vecchio rivale Shimon Peres. Pur essendo uno degli artefici di Oslo, Peres non godeva dello stesso grado di fiducia di Rabin. Dall’elettorato di destra veniva considerato un debole dal punto di vista della sicurezza. Probabilmente questo fattore ebbe un ruolo nella sua decisione di lanciare un attacco contro Hezbollah, in risposta agli attacchi alle posizioni israeliane nel sud del Libano e ai lanci di razzi sulla parte settentrionale di Israele. L’invasione su larga scala del Libano provocò lo sfollamento di 400.000 civili libanesi e una massiccia condanna internazionale, soprattutto dopo che gli israeliani bombardarono un base ONU nel villaggio di Qana, uccidendo 102 rifugiati che cercavano riparo dall’attacco. All’operazione fu messo termine con la mediazione USA senza alcun beneficio alla sicurezza di Israele.

Le colonie

Peres fu punito dagli elettori nelle elezioni del maggio 1996, a vantaggio del Likud. Al suo posto, per un margine risicato, entrò in carica il governo Netanyahu. Il nuovo governo andò subito in rotta di collisione con gli impegni di Oslo, rifiutando la logica dello scambio “pace contro territori”. Israele aveva il pieno controllo del 71% della West Bank ed era in controllo della sicurezza su oltre il 23% degli altri territori. Numeri ben lontani dal trasferimento del 90% previsto da Oslo II. Netanyahu commissionò 6.500 alloggi sulla collina di Jabal Abu Ghunaym per creare un nuovo insediamento, Har Homa, e completare l’accerchiamento di Gerusalemme est con colonie israeliane. Queste erano parti arabe della città occupate nel giugno del 1967 di cui i palestinesi chiedevano la restituzione. Dal 1991 (l’alba delle negoziazioni che portarono a Oslo e Oslo II) fino a oggi, il numero di coloni che vivono illegalmente in territorio palestinese è cresciuto da 80.000 a più di 700.000. Migliaia le case palestinesi distrutte con i bulldozer. Allora, nella Striscia di Gaza, che ospitava solo cinquemila coloni, Israele controllava un terzo del territorio e gran parte delle risorse idriche. Nella West Bank Israele conservava il controllo dell’acqua e oltre tre quarti del territorio. Forse più di qualsiasi altro fattore, la politica israeliana sugli insediamenti portò al crollo di fiducia nel processo negoziale di Oslo. Per molti versi, il processo di Oslo peggiorò la situazione nei territori occupati e frustrò le aspirazioni di creazione di uno Stato palestinese.

_______________________________________________________________________________

SEGNALAZIONI

Libri:

Cronache mediorientali, di Robert Fisk, il Saggiatore, 2006.

Uno dei più celebri corrispondenti mediorientali, per The Times e The Independent, Fisk racconta cento anni di battaglie, guerre, colpi di Stato in oltre 1000 pagine. Robert Fisk ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’Orwell Prize e il Martha Gellhorn Prize for Journalism. Fisk è l’unico giornalista ad aver intervistato tre volte Osama Bin Laden.

Gli arabi. 3000 anni di storia di popoli, tribù e imperi, di Tim Mackintosh-Smith, Einaudi, 2022

Un affascinante viaggio attraverso tremila anni di storia araba: dalle tribù preislamiche all’espansione dell’Islam, dalle crociate al colonialismo, fino alle primavere arabe. Tim Mackintosh-Smith esplora le radici comuni dei popoli arabi, con la lingua araba come filo conduttore, fonte di identità, poesia e cultura condivisa, capace di unire passato e presente.

Gli arabi, di Eugene Rogan, Bompiani, 2016

Eugene Rogan, professore di Storia mediorientale moderna all’Università di Oxford, ripercorre la storia moderna degli arabi dal dominio ottomano del XVI secolo all’egemonia americana, attraversando imperialismi, guerre e rivoluzioni. Attraverso testimonianze dirette, dà voce a intellettuali, poeti, politici e cittadini, offrendo un ricco mosaico dell’identità araba e delle sfide contemporanee: nazionalismi, conflitti, petrolio e rapporto tra Islam e società civile.

The Iron Wall: Israel and the Arab World, di Avi Shlaim, Penguin, 2014

Negli anni Venti, i sionisti più intransigenti elaborarono la dottrina del “Muro di ferro”: Israele avrebbe dovuto negoziare con gli arabi solo da una posizione di forza militare. Secondo Avi Shlaim, Emeritus Fellow del St Antonys College e Emeritus Professor di Relazioni internazionali presso la Università di Oxford, questa strategia è divenuta centrale nella politica israeliana, emarginando i dissidenti e facendo perdere molte occasioni di riconciliazione con i palestinesi. Un’analisi rigorosa e imprescindibile di uno storico israeliano naturalizzato britannico di origine irachena.

Condividi questo contenuto: