I racconti di Camilleri: lo chiamano dialetto ma è soprattutto la lingua del cuore

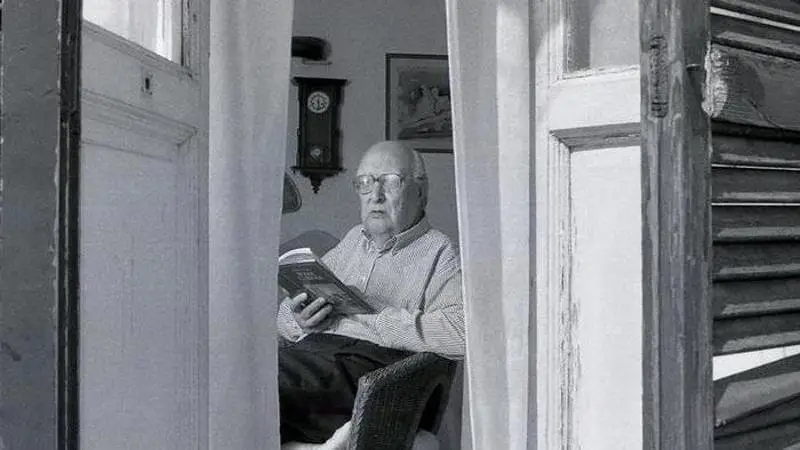

Raccontare. Affabulare, narrare, riempire gli occhi e il cuore dei lettori e dare loro un mondo in cui vivere, in cui è piacevole tornare, sentirsi a casa. Questo sapeva fare in maniera magistrale il maestro Andrea Camilleri e questo ha fatto in tutte le sue opere, dai romanzi di Montalbano fino a romanzi storici, passando per le novelle e il teatro. A distanza di sei anni dalla sua morte, il grande scrittore agrigentino continua ad affascinare i lettori con i personaggi veri più del vero, con la sua voce, arguta e ironica, con il suo dialetto sapido e musicale.

Perché il commissario Montalbano è uno di noi: l’ultimo articolo di Piero Melati

Sì: il dialetto del maestro è, prima di tutto, una lingua del cuore e degli affetti. È la parlata familiare legata alla sua giovinezza, quella che aveva conservato nella memoria, custodendola gelosamente e che gli tornò utile nel momento in cui decise di cimentarsi nella scrittura di un testo narrativo. Lo spiega lui stesso nella prefazione de Il corso delle cose: la purezza dell’italiano scompariva dinanzi alla forza del siciliano, alla sua sonorità rotonda, alla capacità con una sola parola di esprimere un concetto che in italiano avrebbe richiesto lunghe perifrasi. Con buona pace dei detrattori, il siciliano di Camilleri è una lingua letteraria, forgiata per il racconto e per descrivere dinamiche, relazioni di potere e piccoli miracoli di un paesino che si affaccia sul Canale di Sicilia, dove il passato e il presente si incrociano: Le storie di Vigàta, appunto, di cui fanno parte le sei novelle che Repubblica pubblicherà a cadenza settimanale da domani.

Repubblica regala i racconti di Camilleri

Sei racconti che narrano stralci di vita di personaggi umanissimi, costretti a confrontarsi con un destino a tratti beffardo, o spietato o ancora indulgente. Il maestro ha dato corpo e voce ai racconti della sua infanzia. Gli ha restituito forza, valore, respiro. Li ha resi veri. Di più: proprio perché libero dalle pastoie del romanzo, Camilleri ha potuto e voluto sperimentare e mescolare generi e suggestioni letterarie. In queste novelle riecheggiano il verismo di Verga, il racconto favolistico di Capuana, lo studio psicologico di Pirandello, che si mescolano con il realismo magico e con la farsa, o ancora l’elemento picaresco che si intreccia al dramma. Sono racconti preziosi, in cui si respira la gioia di scrivere con leggerezza e di perdersi nel farlo, che rappresentano un vero e proprio inno alla libertà letteraria e che testimoniano, ancora una volta, la grandezza di questo meraviglioso autore.

Condividi questo contenuto: