L’Europa come un grande romanzo

Settant’anni fa, nel giugno del 1955, mentre le ferite della guerra ancora segnavano i corpi e le menti del continente, i sei ministri degli esteri dei Paesi di quella che allora era la Comunità europea del carbone e dell’acciaio si ritrovarono a Messina. Fu dallo “spirito di Messina” che nacque l’embrione dell’Europa unita: un progetto che puntava a costruire una comunità di destino. Settant’anni dopo la parola “destino” ci interroga. La tensione con gli Stati Uniti sull’aumento dei dazi, la difficoltà a trovare una posizione comune di fronte alla mostruosa strage di civili a Gaza, le fratture interne sul sostegno all’Ucraina: tutto sembra mettere in discussione la voce dell’Europa, la sua capacità di esprimere una volontà politica autonoma, coerente, credibile. Troppo timida per essere autorevole, troppo divisa per essere strategica.

Giuliano da Empoli: “Nell’ora di fuoco e spade ci salverà la politica”

Ma di quale voce stiamo parlando? Il problema non sta solo nelle politiche, ma nella grammatica stessa con cui pensiamo l’Europa. Da decenni la raccontiamo come una costruzione giuridica, una sequenza di trattati: Roma, Maastricht, Amsterdam, Lisbona. Eppure i trattati pur fondamentali, non bastano a spiegare l’anima di ciò che chiamiamo “Europa”. Raccontano la forma, ma non il respiro. Il diritto, ma non il desiderio. L’Europa non è una cosa ma un racconto. Non è un edificio fatto di mattoni né un puzzle ad incastro. È trama e intreccio.

Cercas: “La piazza di Roma un’idea da esportare, ora manifestiamo in tutte le capitali europee”

L’Europa assomiglia più a un romanzo che a un “trattato” (nel suo doppio senso di accordo e di opera che svolge in modo teorico e sistematico un certo argomento). Ha ragione, ad esempio, Javier Cercas, secondo cui il miglior destino dell’Europa sarebbe quello di imitare una delle sue più grandi invenzioni culturali: il romanzo. Perché il romanzo, nella sua forma moderna, nasce proprio in Europa – con Cervantes, Defoe, Richardson – e da allora si nutre di contaminazioni, ibridazioni, metamorfosi. Incorporando filosofia, storia, poesia, giornalismo, teatro, il romanzo è l’arte dell’impuro. E proprio per questo è capace di raccontare la verità delle cose.

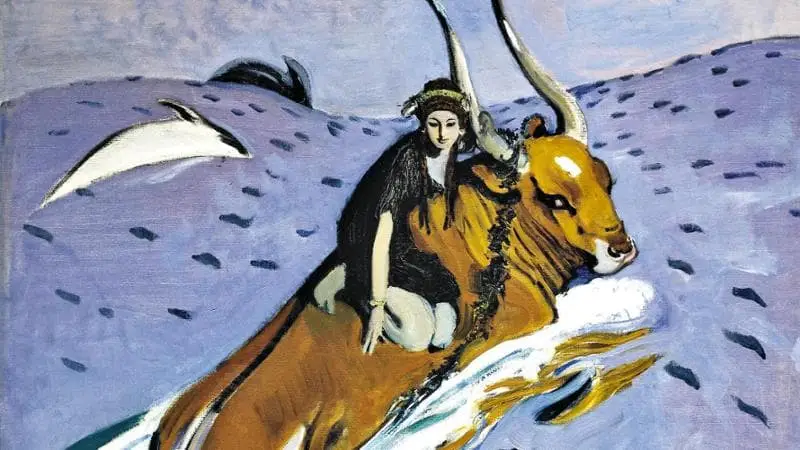

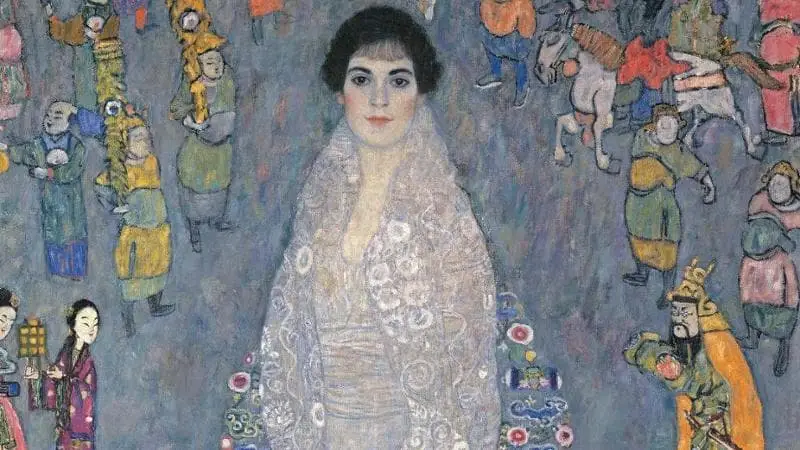

Rubens e il sogno dipinto di Europa tra pace e guerra

Cervantes lo aveva già mostrato nel Don Chisciotte, che è parodia epica, riflessione filosofica, racconto di viaggio e tragedia esistenziale. Balzac, con la Comédie humaine, ha costruito una cattedrale romanzesca della società francese dell’Ottocento intrecciando economia, amore, ambizione, legge. Flaubert ha fatto della prosa un’arte lirica, portando la precisione dello stile al livello della scultura. Mann e Musil, nel Novecento, hanno trasformato il romanzo in laboratorio filosofico. E oggi autori come Emmanuel Carrère o Svetlana Aleksievi? mostrano come la narrazione possa inglobare autobiografia, reportage, memoria collettiva. L’Europa deve somigliare ai suoi grandi romanzi. Se vuole sopravvivere – anzi, vuole vivere – deve smettere di cercare solamente una definizione chiusa, una forma rigida, un’identità granitica fondata sulle regole. Deve imparare anche a pensarsi come un romanzo: instabile, poroso, affamato di differenze.

Perché Thomas Mann fu la coscienza dell’Europa, e perché serve leggerlo ora

Thomas Mann, uno dei maggiori scrittori europei del secolo scorso, ha fatto dell’Europa stessa il suo grande personaggio. Ne La montagna incantata, pubblicato nel 1924, dipinge un continente malato, chiuso in una sospensione nevrotica, incapace di reagire al disastro imminente della guerra. Ma proprio da quella stasi, Mann fa emergere un principio unificante: l’Europa non è un insieme di nazioni, ma un compito etico, un’idea umanistica che si rinnova solo se è capace di dialogare con l’alterità, di riconoscere la pluralità, di pensarsi non come identità chiusa ma come orizzonte aperto. Nelle sue conferenze, poi raccolte sotto il titolo Achtung, Europa!, l’autore tedesco parlava di un’Europa della cultura, capace di opporsi alle barbarie del sangue e del suolo grazie alla sua vocazione cosmopolita. Era già, in fondo, una visione romanzesca del continente. Un’idea simile a quella che aveva papa Francesco.

Leone XIV: “Nel mondo troppe disparità, guardiamo a Elon Musk”. Democrazia non sempre “perfetta”

Per lui – come più volte ha affermato – l’Europa non è mai stata una fortezza né una civiltà autosufficiente, ma un organismo vivente, che si forma per successive aggregazioni e ampliamenti. «L’identità europea – ha dichiarato – è, ed è sempre stata, un’identità dinamica e multiculturale». Non si definisce per opposizione, ma per sintesi. L’anima dell’Europa, ha aggiunto, «è più vasta dei confini dell’Unione e cresce per nuove sintesi». Non uno spazio da proteggere, dunque, ma un tempo da attraversare. Non un perimetro di confini, ma una storia. E Bergoglio aveva riferito la sua visione a un padre fondatore, Robert Schuman, che colse la natura processuale dell’Europa: «essa non si farà in un colpo solo, né attraverso una costruzione d’insieme», scriveva nel 1950. In questa chiave, raccontare l’Europa come si racconta un romanzo significa anche attraversarne i conflitti, non negarli. Abitarne le contraddizioni, non eluderle. Ricordare le ferite, non occultarle. Un buon romanzo non cancella il conflitto, ma lo attraversa e ce lo fa vivere. Non chiude le ferite, le racconta. Solamente nel racconto le ferite possono iniziare a guarire. Solo un’Europa che fa della narrazione il suo codice può tenere insieme popoli e differenze, vincendo una sorta di «indigenismo» – come lo definiva Bergoglio – chiuso, astorico e statico, dove, come una sala operatoria, «tutto è sterilizzato»: la mia razza, la mia famiglia, la mia cultura, come se ci fosse la paura di sporcarla, macchiarla, infettarla.

È la letteratura il più politico dei beni comuni

Invece il processo che dà vita ai popoli (e al romanzo, come afferma Cercas) è il meticciato, che «sviluppa incroci, mutazioni e conferisce originalità». Un’Europa che si concepisce come narrazione da scrivere può ancora essere madre di popoli, generare e rigenerarsi. Dunque, sì, servono i “trattati”. Servono le regole, le istituzioni, le ratifiche, le stipulazioni, l’esecuzione e il rispetto. Ma non basta. Senza il racconto, senza il gesto narrativo debordante che intreccia passato e futuro, l’Europa rischia di diventare una procedura, un algoritmo senza mito. Per questo la proposta di leggere l’Europa come un romanzo non è un vezzo da intellettuali. È un’urgenza politica. Sembra averlo suggerito anche Mario Draghi, nel suo recente intervento al Meeting di Rimini, dicendo che «per difendere l’Europa dal crescente scetticismo non dobbiamo cercare di estrapolare le conquiste del passato nel futuro che ci accingiamo a vivere: i successi di ieri erano risposte alle sfide di allora e non bastano ad affrontare quelle di oggi». Forse è il momento di tornare allo “spirito di Messina” ma con la consapevolezza che l’Europa si costruisce come si scrive un grande romanzo. Riconoscendo che ogni popolo ha portato e sta portando la sua voce e la sua ferita, la sua arte e la sua fede, i suoi mostri e i suoi sogni. Solo così, tra intrecci e digressioni, personaggi imprevisti e svolte inattese, l’Europa potrà continuare a essere sé stessa, come auspica Draghi: “protagonista” della storia del mondo, in un tempo che chiede coraggio e immaginazione.

Condividi questo contenuto: