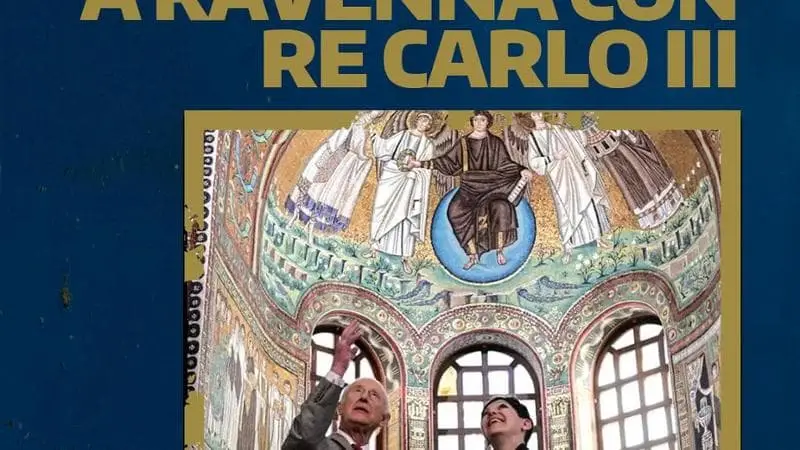

Storie di Storia / 79. A Ravenna con Re Carlo III

In occasione della recente Visita Reale in Italia, le Loro Maestà del Regno Unito, il Re Carlo III e la Regina Camilla, hanno fatto tappa a Ravenna per ammirare le meraviglie della città bizantina. Hanno visitato insieme la tomba di Dante. Re Carlo si è poi recato alla Basilica di San Vitale e al Mausoleo di Galla Placidia, con i loro impressionanti mosaici del V e VI secolo. La Regina Camilla ha invece visitato da sola il Museo di Byron, luogo intriso di poesia e memoria. Storie di Storia, la newsletter de La Repubblica, grazie alla collaborazione di RAVENNATOURISM, il Servizio Turismo del Comune di Ravenna, vi racconta i luoghi che hanno incantato i reali britannici. Buona lettura.

—

I LUOGHI

BASILICA DI SAN VITALE

Chiunque abbia voglia di vedere da vicino la vera essenza del mosaico a Ravenna non può esimersi da visitare la BASILICA DI SAN VITALE, parte del sito Unesco di Ravenna, composto da 8 monumenti.

Siamo nel cuore della città, a due passi da alcuni dei monumenti più suggestivi del centro storico. Nei pressi si ritrovano importanti realtà come il Mausoleo di Galla Placidia, la Domus dei Tappeti di Pietra, il Museo Nazionale e molti altri.

Testimone della grandezza dell’impero bizantino, l’edificio spicca per la raffinatezza e la preziosità delle sue decorazioni e dei materiali impiegati, ma anche per l’originalità delle soluzioni spaziali adottate che trovano validi confronti con la Chiesa dei Santi Sergio e Bacco a Costantinopoli.

Alle origini della basilica

Commissionata sotto il dominio dei Goti al tempo dell’arcivescovo Ecclesio (525-526 d.C.), grazie alla considerevole somma di 26 mila soldi d’oro messa a disposizione dal banchiere Giuliano Argentario, la basilica fu terminata quasi vent’anni dopo durante il regno dell’imperatore Giustiniano.

Fu consacrata dal vescovo Massimiano nel 547 d.C. e dedicata a San Vitale, un martire dei primi secoli del Cristianesimo.

Leggenda vuole che il luogo della costruzione non fosse stato scelto a caso. Sembra che qui si trovasse un sacello (V sec.) in cui erano state custodite le spoglie di Vitale.

Inoltre l’area era una zona privilegiata, immediatamente fuori dal circuito murario di età romana, ricca di domus signorili, ma anche suggestivi complessi come quello della Basilica di Santa Croce e l’annesso Mausoleo di Galla Placidia.

Una “strana” architettura

La basilica presenta un impianto planimetrico centrale e soluzioni strutturali che la distinguono nettamente dalle tipiche chiese d’impianto basilicale.

L’edificio svetta su due corpi prismatici in mattoni, uno più alto e uno più basso, a pianta ottagonale. Intorno al tamburo della cupola centrale, corre un deambulatorio (corridoio) a due piani con un settore sovrastante riservato alle donne (matroneo).

Orientata verso est, l’abside poligonale è affiancata da due sacrestie rettangolari mentre sul fronte opposto il portico d’ingresso (nartece), posto curiosamente di sbieco all’abside, mostra due esedre all’estremità che permettono di accedere alle due torri e ai settori superiori.

La decorazione interna

Appena entrati all’interno della basilica, lo sguardo viene subito catturato dalle stupende decorazioni musive dell’abside e dagli ampi volumi che l’edificio sprigiona, nonché dall’imponente volta centrale affrescata nel XVII secolo.

Risulta difficile abbracciare lo spazio con lo sguardo. La luce filtra dalle finestre creando con le decorazioni in mosaico e le superfici in marmo e pietra strani e suggestivi effetti. I capitelli a cesto riccamente decorati abbelliscono con le loro lavorazioni le sommità delle colonne.

L’interno, al di sopra dei pregiati marmi, è motivo d’estasi e sorpresa: si può ammirare, infatti, uno splendido esempio di mosaico parietale con uno sviluppo in verticale che conferisce alla basilica l’aura imperiale e rappresentativa del potere politico e religioso dell’epoca.

Se nel presbiterio i personaggi tratti da episodi dell’Antico e Nuovo Testamento ci appaiono plastici e in un contesto terreno, le figure rappresentate nell’abside (gli imperatori Teodora e Giustiniano, l’arcivescovo Massimiano) si stagliano invece ieratiche su un fondo aureo, quasi astratto, trasmettendo al fedele l’energia trascendente e metafisica della Chiesa, ma anche la forza dogmatica e politica della concezione religiosa di Giustiniano.

Da non perdere sul pavimento nell’area del presbiterio di fronte all’altare, la rappresentazione di un labirinto a forma circolare, interamente realizzato a marmo. Trovarne la via d’uscita è già un atto di rinascita.

Il sacello di Vitale, soldato e martire cristiano

Sembra che San Vitale, celebrato il 28 aprile, fosse nella sua vita terrena un ufficiale dell’esercito romano di Nerone, giunto a Ravenna come scorta del giudice Paolino.

Qui ebbe la malasorte di assistere alla persecuzione di Ursicino, un medico cristiano condannato a morte. La compassione che gli procurò questo incontro gli valse la punizione di Paolino che lo fece seppellire vivo in un pozzo, colpevole di aver aderito al Cristianesimo.

Attorno al luogo del martirio si dice fosse stato costruito un sacello che ne celebrava il sacrificio.

Il pavimento in mosaico del pozzo, rinvenuto nel 1911 e restaurato nel 1982, lo si trova oggi montato in verticale su una delle pareti interne della basilica, subito a destra dell’ingresso originale. Tra le sue decorazioni spiccano le caratteristiche croci a svastica, un vaso tra eleganti motivi vegetali e due pavoni, simbolo di vita e resurrezione.

A indicare il luogo del martirio, tre gradini scendono in una piccola vasca fino a toccare il bacino d’acqua che accoglie e conserva le monetine beneauguranti dei viaggiatori.

La figura del martire, che darà poi il nome alla basilica, compare nel meraviglioso mosaico dell’abside, alla sinistra del committente Ecclesio, che tra le mani coperte in segno di rispetto riceve la corona del martirio. Come lui successivamente moriranno martiri anche la moglie Valeria e i due figli Gervasio e Protasio.

——————————————————————————————–

MAUSOLEO DI GALLA PLACIDA

Semplice e modesto nelle forme, colpisce subito la vista per via della sua particolare struttura in mattoni posta all’ombra dei rami di un grande platano secolare immediatamente alle spalle della Basilica di San Vitale.

Il mausoleo tra storia e architettura

Commissionato nella prima metà del V secolo d.C. (dopo il 426 d.C.) dall’imperatrice Galla Placidia, figlia di Teodosio e sorella dell’imperatore Onorio, nonché imperatrice reggente per conto del figlio Valentiniano III, questo piccolo mausoleo doveva servire come sua “ultima dimora” in cui essere seppellita assieme al fratello e al marito, Costanzo III, sposato in seconde nozze.

Non fu però mai utilizzato in tal senso: nel 450 d.C. la donna morì difatti a Roma e qui seppellita.

Visto dall’esterno l’edificio appare molto sobrio: una pianta a croce latina di piccole dimensioni con una cupola nascosta da un tiburio a torretta quadrata all’incrocio di quattro bracci.

In origine doveva essere collegato alla retrostante Chiesa di Santa Croce tramite un nartece (portico), andato poi distrutto.

Doveva essere poi molto più alto di quanto oggi lo percepiamo. A causa del fenomeno della subsidenza (il progressivo sprofondamento del suolo che caratterizza gran parte del territorio di Ravenna), il mausoleo infatti oggi appare interrato di circa 1, 5mt.

La volta stellata di Galla Placidia

Entrando all’interno si è subito rapiti dall’atmosfera magica che le decorazioni in mosaico riescono a trasmettere, enfatizzate dalla luce dorata che filtra attraverso le finestre di alabastro.

La parte inferiore è rivestita da marmi gialli; mentre la zona superiore è interamente ricoperta da mosaici che ricoprono pareti, archi, lunette e cupola.

La rude architettura si dissolve in una nuvola di colore grazie alle piccole tessere in mosaico che ricoprono ogni suo centimetro, smussando spigoli e deformando i contorni.

A cavallo tra la tradizione artistica ellenistico-romana e quella cristiana, i temi iconografici rappresentati sviluppano, a più livelli interpretativi, il tema della vittoria della vita eterna sulla morte.

Al centro della cupola, in un immenso cielo stellato, appare in tutto il suo splendore una croce latina dorata, simbolo di Cristo Sole Nascente. Attorno ad acclamarlo i quattro Esseri dell’Apocalisse. Nelle lunette, invece, gli apostoli contornati da colombe e zampilli d’acqua, a simboleggiare la Grazia che attinge alla Fonte Divina.

Seguendo la stessa metafora, nelle lunette a Est e Ovest, i cervi si abbeverano all’acqua sacra del battesimo circondati da un paradisiaco giardino mentre, nella lunetta di fronte all’ingresso, accanto a una graticola in fiamme, appare San Lorenzo Martire.

Sopra l’ingresso, il mosaico più pregiato: il Cristo Buon Pastore tra le sue pecore.

Mirabili, dovunque, le decorazioni floreali e geometriche che trasformano la penombra del monumento in un inno alla luce e la sua visita in una preghiera alla Vita Eterna.

Infine, i tre sarcofagi in marmo vuoti: uno, piuttosto semplice, di epoca romana (quello del braccio centrale) e due di età paleocristiana (IV e V secolo), decorati lateralmente con la figura dell’agnello, uno dei simboli più antichi di Cristo.

——————————————————————————————–

LA CAPITALE DEL MOSAICO

Scoprire Ravenna è un viaggio nel tempo, nella bellezza e nell’anima autentica dell’arte musiva tardoantico-bizantina. Ma non solo. A Ravenna il mosaico ha attraversato la storia e oggi si è evoluto in tecniche, e poetiche, aperte al mondo e al futuro.

Ravenna è stata capitale dell’Impero Romano d’Occidente (dal 402 d.C.), del Regno dei Goti (493 – 553 d.C.) e dell’impero di Bisanzio fino al 751 d.C., data in cui i longobardi irruppero in città. Questo periodo di gloria è testimoniato dal patrimonio di mosaici, unici al mondo, eseguiti tra il V e il VI secolo d.C.

Segnano anche il passaggio dall’arte ellenistico-romana, che parlava agli occhi imitando la realtà, all’arte bizantina, una lingua d’oriente che sussurrava all’anima attraverso simboli, concetti e un numero infinito di luccicanti tessere d’oro. Monumenti unici al mondo, testimoni del grande splendore di Ravenna nel corso della storia. Tesori indescrivibili dall’altissimo valore storico e artistico dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Grazie alla committenza di arcivescovi ed ecclesiastici di profonda formazione teologica, le basiliche, i mausolei e le cappelle racchiudono cicli di mosaici di alto simbolismo cristiano che ancora oggi stupiscono per i loro colori sfavillanti e la precisione del linguaggio iconografico.

Il più famoso è quello all’interno della Basilica di San Vitale, sintesi perfetta di arte orientale e occidentale.

Il meraviglioso mosaico parietale con sviluppo verticale dell’abside conferisce alla basilica un’aura imperiale particolarmente rappresentativa del potere politico e religioso dell’epoca.

Il mosaico che più incanta artisti e viaggiatori è però il cielo stellato collocato nella volta del Mausoleo di Galla Placidia, grazie anche alla magica atmosfera creata dalla luce che filtra attraverso le finestre di alabastro.

Imperdibili i due battisteri, testimoni della convivenza nel V secolo d.C. di culture e culti differenti. Entrambi sono custodi di mosaici che affrontano il tema del battesimo di Cristo, ma in maniera differente.

Nel Battistero Neoniano, gli apostoli guardano alla figura di Cristo come simbolo del collegamento con il divino, mentre il mosaico del Battistero degli Ariani privilegia lo sguardo alla croce, simbolo dell’umana sofferenza, e dunque della natura terrena di Gesù.

Custoditi nella Cappella di Sant’Andrea, situata al primo piano del Museo Arcivescovile, i mosaici che più glorificano l’ortodossia cattolica, in contrasto con la corrente ariana, raffigurando martiri, apostoli ed evangelisti.

Gli splendidi cicli musivi che decorano la navata centrale della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo raccontano, invece, la Ravenna dei tempi in cui gli stessi mosaici furono realizzati.

Nelle due navate laterali, prospicienti l’uno all’altro, è possibile notare una raffigurazione dell’antico porto di Classe, affaccio commerciale e militare di Ravenna al tempo di Roma e Giustiniano, e il magnifico Palazzo di Teodorico, di cui oggi rimangono reminiscenze e tracce nel cosiddetto edificio all’incrocio tra Via Alberoni e Via di Roma.

Infine, a pochi chilometri dal centro di Ravenna, sorge la grandiosa e solenne Basilica di Sant’Apollinare in Classe, monumento Unesco che, vista la sua splendida posizione e il contesto naturale in cui è inserita, esercita sui visitatori un particolare fascino.

La maestosa facciata è solo l’inizio: all’interno, il meraviglioso mosaico dell’abside con il patrono di Ravenna, Apollinare, a celebrare l’importanza della Chiesa ravennate.

——————————————————————————————–

Tomba di Dante Alighieri

Nel cuore della Ravenna medievale c’è un piccolo angolo di pace e rispetto dedicato alla memoria di Dante Alighieri, Padre della Lingua Italiana.

È qui che all’ombra di una grande quercia fatta piantare da Giosuè Carducci agli inizi del ’900 sorge la sua tomba, ultimo luogo di riposo del Sommo Poeta.

Costruita tra il 1780 e il 1781 su progetto dell’architetto Camillo Morigia, la cosiddetta “zucarira” (la zuccheriera in dialetto locale) – così come viene amichevolmente soprannominata dai ravennati – si staglia sul fondo di Via Dante Alighieri, protagonista indiscussa della cosiddetta Zona del Silenzio.

Sull’architrave di accesso un cartiglio in marmo recita “Dantis Poetae Sepulcrum”, identificando immediatamente il luogo in cui ci troviamo.

Il mistero delle ossa di Dante

Nel 1321, quando Dante morì, la sua tomba doveva essere una semplice cappella, probabilmente un sarcofago, posto all’esterno della Chiesa di San Francesco, fatto realizzare da Guido Novello da Polenta, signore di Ravenna, per rendere omaggio alle spoglie del grande Poeta.

Nel 1483 Bernardo Bembo, che governava la città per conto della Repubblica di Venezia, procedette al suo rifacimento, commissionando allo scultore Pietro Lombardo il bassorilievo marmoreo con il ritratto di Dante, che oggi ritroviamo all’interno della Tomba.

Tra alterne vicende legate alle spoglie del Sommo Poeta contese tra Ravenna e Firenze, tra il ‘500 e il ‘700 le ossa di Dante scomparvero per ben due secoli, gelosamente custodite dai monaci francescani.

Tra il 1780 e il 1782 fu costruito l’attuale mausoleo. Su volere del cardinal legato Luigi Valenti Gonzaga (1725-1808), l’architetto ravennate Camillo Morigia (1743-1795) realizzò un tempietto neoclassico dalle linee essenziali e dal sobrio decoro.

Fu in quell’occasione che le spoglie di Dante comparvero nuovamente, ricollocate nell’urna originaria. Vi rimasero però ben poco. Nel 1810, a causa delle leggi napoleoniche, i frati furono costretti a lasciare il convento, ma prima si premurarono di nascondere la cassetta con le ossa.

Il 25 maggio 1865, durante i lavori di manutenzione del convento adiacente la tomba, un muratore rinvenne casualmente in una parete del Quadrarco di Braccioforte una cassetta di legno, che l’intervento di un giovane studente, Anastasio Matteucci, salvò dalla distruzione.

Su di essa una scritta recitava “Dantis ossa a me Fra Antonio Santi hic posita anno 1677 die 18 octobris” (“Queste le ossa di Dante da me collocate in data 18 ottobre 1677”).

In quell’occasione la salma fu ricomposta, esposta al pubblico in un’urna di cristallo per qualche mese, quindi ritumulata all’interno del tempietto che oggi conosciamo.

Da allora, a parte dei piccoli trasferimenti avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale per evitare possibili distruzioni, le spoglie del Sommo Poeta non hanno subito più alcun spostamento, mettendo così la parola fine a una rocambolesca vicenda che per secoli ha pervaso di mistero le ossa del grande Poeta.

La tomba di Dante

L’interno della tomba, rivestita di marmi in occasione del Centenario del 1921, conserva l’arca sepolcrale che racchiude le ossa di Dante con il bassorilievo dello scultore Pietro Lombardo.

Sulla fronte è inciso l’epitaffio latino del poeta Bernardo Canaccio (1327):

“Iura monarchie superos Phlaegetonta lacusque / lustrando cecini fata volverunt quousque sed quia pars cessit melioribus hospita castris / actoremque suum petiit felicior astris hic claudor Dantes patriis extorris ab oris / quem genuit parvi Florentia mater amoris”

ovvero “I diritti della monarchia, i cieli e le acque di Flegetonte

visitando cantai finché volsero i miei destini mortali.

Poiché però la mia anima andò ospite in luoghi migliori,

ed ancor più beata raggiunse tra le stelle il suo Creatore, qui sto racchiuso,

(io) Dante, esule dalla patria terra, cui generò Firenze, madre di poco amore.”

Ai piedi dell’arca è posta una ghirlanda di bronzo e argento donata dall’esercito vittorioso nella Prima Guerra Mondiale. A destra è presente l’ampolla realizzata dallo scultore triestino Giovanni Mayer e offerta dalle città giuliano-dalmate nel 1908.

Al centro del piccolo ambiente pende una lampada votiva alimentata con l’olio delle colline toscane che ogni anno, durante la seconda domenica di settembre, il Comune di Firenze offre in memoria del loro illustre concittadino.

Ogni giorno, la memoria di Dante è viva attraverso L’ora che volge il disìo – la lettura perpetua della Divina Commedia.

Tutti i giorni e per sempre, nei pressi della Tomba di Dante, viene letto un canto dell’opera universale di Dante: un modo per celebrare il poeta e dare la possibilità a chiunque lo desideri di cimentarsi nella lettura di una delle opere più illustri della storia della cultura italiana.

Tutti i testi sono stati curati dalla redazione locale di Ravenna Tourism.

——————————————————————————————–

“Ho accompagnato i reali alla visita della Tomba di Dante”

La dott.ssa Maria Grazia Marini, dirigente del Servizio Turismo del Comune di Ravenna, ha accompagnato i reali nella visita alla Tomba di Dante. Queste le sue impressioni raccontate a Storie di Storia.

“Della visita delle Loro Maestà alla Tomba di Dante, mi piace ricordare la lettura della Preghiera di Bernardo dal Paradiso Canto XXXIII, in accoglienza, a cura di Ermanna Montanari (nella foto n.d.r.), di Ravenna Teatro. Ho poi avuto il privilegio di accompagnarli all’interno della tomba. Ho percepito un grande sentimento di emozione e di rispetto nell’entrare in questo luogo così particolare. È stata una visita durata pochi minuti. Ho parlato brevemente con loro della vicinanza di Dante ai Frati Francescani, del ritratto marmorio di Pietro Lombardo che lo rappresenta mentre sta creando, pensando, scrivendo e leggendo da antichi testi e poi di Ravenna, città che gli ha dato la possibilità di esprimere il suo genio e la sua creatività. Città che gli ha dato rifugio, accoglienza a lui e alla sua famiglia e città dove si è ispirato, dove ha potuto compiere il suo viaggio artistico, poetico e intellettuale”.

——————————————————————————————-

MUSEO BYRON

Un amore passionale e una esperienza di vita raccontati attraverso le opere e i ricordi da Teresa conservati, ora esposti nelle stanze di Palazzo Guiccioli e narrati da apparati multimediali. Il museo è letterario: narra la figura del poeta geniale, viaggiatore in Europa e in Oriente dell’eroe “fatale”, del «dandy scontroso», dell’uomo alla moda che adattò e piegò la sua vita ad un ideale poetico, divenendo egli stesso prototipo per la società dell’epoca. Di qui la nascita del mito dell’eroe romantico, melanconico e solo, ribelle alla società e alle convenzioni, che a Ravenna giunge alla pienezza della propria espressione poetica (vi compose Don Juan, Marino Faliero, Sardanapalus, The Two Foscari, The Prophecy of Dante) e alla compiuta estetizzazione della sua vita che, pur condotta al limite della stravaganza snob, conosce la passione della lotta politica coltivando quegli ideali di libertà morale e civile che lo porteranno a simpatizzare, a lottare e a morire per l’indipendenza dell’Italia e della Grecia.

L’esposizione museale evoca e testimonia la memorabile presenza in Palazzo Guiccioli di un poeta–simbolo del romanticismo, icona dell’Ottocento letterario europeo, considerato da Goethe, “il massimo genio poetico del suo secolo”.

Palazzo Guiccioli

Palazzo Guiccioli è un edificio storico prestigioso intimamente legato alle vicende culturali e politiche dell’Ottocento ravennate. Collocato nel cuore della città, nella centralissima via Cavour, emerge fra le case residenziali della via, quale luogo fra i più emblematici delle memorie cittadine.

Tra le sue stanze di gusto neoclassico George Gordon Byron (1788-1824) trascorse con Teresa Gamba Guiccioli (1798-1873) anni felici, fra i più produttivi sul piano letterario della sua breve e leggendaria vita, e tra le austere mura, partecipi e protagonisti Alessandro Guiccioli, Lord Byron, Ruggero e Pietro Gamba, rispettivamente padre e fratello di Teresa, avvennero le prime cospirazioni politiche che portarono ai moti carbonari del 1820-21. E qui dal 1836 dimorò per alcuni anni Luigi Carlo Farini (1812-1866), medico a Ravenna, tra gli esponenti più notevoli della scena culturale e politica della stagione risorgimentale italiana.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, attuale proprietaria del palazzo, ha colto le potenzialità insite in questo prestigioso luogo della memoria della città e dei protagonisti, intellettuali e politici, che da tutta Europa colsero il fascino e il richiamo dell’Italia, avviando e realizzando un progetto di restauro conservativo e di riqualificazione dell’intero complesso immobiliare.

In questo edificio storico carico di memoria letteraria e civile, ha preso corpo la realizzazione di un vero e proprio polo museale che, avvalendosi delle preziose collezioni byroniane e di quelle risorgimentali, di proprietà del Comune di Ravenna, e di innovative narrazioni multimediali, stabilisce una vera e propria ibridazione di linguaggi tra contesto fisico dell’edificio, riportato a nuova vita dal restauro, ed esposizione di documenti letterari, artistici, storici dei nuovi musei.

——————————————————————————————–

LA FRASE

«Fiduciosi che, qualunque siano le sfide e le incertezze che inevitabilmente affrontiamo come nazioni, nel nostro continente e oltre, ora e in futuro, possiamo superarle insieme, e lo faremo insieme.

E quando lo avremo fatto, potremo dire, con Dante: ‘e quindi uscimmo… a riveder le stelle’.».

(Re Carlo III, Parlamento italiano 9/04/2025)

—

SEGNALAZIONI

Libro: Judith Herrin, Ravenna Capitale dell’Impero, Crogiuolo d’Europa, Rizzoli, 2022.

Una copia del libro era stata donata a Re Carlo III da Federico Marchetti.

Nel 402 d.C., sotto la pressione delle tribù barbariche che, superate le Alpi, minacciano Milano, il giovane imperatore Onorio prende la decisione epocale di trasferire la sua capitale in una postazione fortificata e ben difendibile sull’estuario del Po. Da questo momento, e fino al 751, Ravenna sarà dapprima il centro dell’Impero romano d’Occidente, poi dell’immenso regno di Teodorico il Grande e infine del potere bizantino in Italia. Judith Herrin ci spiega con entusiasmo come una folla di studiosi, medici, uomini di legge, artigiani, cosmologi e teologi confluì a Ravenna e ne fece una grande capitale culturale e politica destinata a dominare l’Italia settentrionale e l’Adriatico. Raccontandoci le vite dei suoi legislatori, dei cronisti, dei semplici cittadini, ci fa comprendere come la città diventò il crocevia ideale dove la tradizione greca e latina si fonde con le innovazioni portate dal cristianesimo e dalle popolazioni barbare; il luogo dove Oriente e Occidente si incontrano; il formidabile crogiolo dove si forma la cultura europea. Un passato glorioso che spesso viene descritto come un’epoca buia. In parte perché «si è perso e dimenticato molto di Ravenna, e molto è stato smantellato: un’altra forma di oblio». Ma anche per quell’appellativo di «tarda antichità» associato alla città, che sovente ha fatto pensare al tramonto di un’era di magnificenza. Eppure, mentre Roma era schiacciata dalle invasioni di goti e longobardi e la Cristianità era scossa dalle devastanti divisioni interne, Ravenna conosceva un periodo di straripante creatività. Della città si sono conservate soprattutto le chiese, con i mosaici, barbari e cristiani, che incantano ancora oggi i visitatori. Splendidamente illustrato con fotografie commissionate per l’occasione e aggiornato sugli ultimi ritrovamenti archeologici e documentari, Ravenna: capitale dell’Impero, crogiolo d’Europa è la memorabile rievocazione di un luogo unico nella storia dell’umanità.

Guida: Giovanni Gardini, Linda Kniffitz, Maria Grazia Marini, Il Sito Unesco di Ravenna. Otto monumenti di valore universale, Edizioni del Girasole.

Turismo: RAVENNATOURISM è la denominazione del Servizio Turismo del Comune di Ravenna. Si occupa di informazione e accoglienza turistica, organizzazione di attività di intrattenimento e animazione e di promozione turistica per Ravenna e il suo territorio.

Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy (accesso da via Luca Longhi, 9) – 48121 Ravenna

Luoghi: Basilica di San Vitale, Via San Vitale, 17, 48121 Ravenna RA – Telefono: 0544 541688

Il mausoleo di Galla Placidia, Via San Vitale, 17, 48121 Ravenna RA – Telefono: 0544 541688

Tomba di Dante Alighieri, Via Dante Alighieri, 48121 Ravenna RA – Telefono: 0544 30297

Palazzo Guiccioli Museo Byron e del Risorgimento, Via Camillo Benso Cavour, 54, 48121 Ravenna RA – Telefono: 0544 196 3585

Condividi questo contenuto: