Reti e spazio frontiera della sicurezza europea

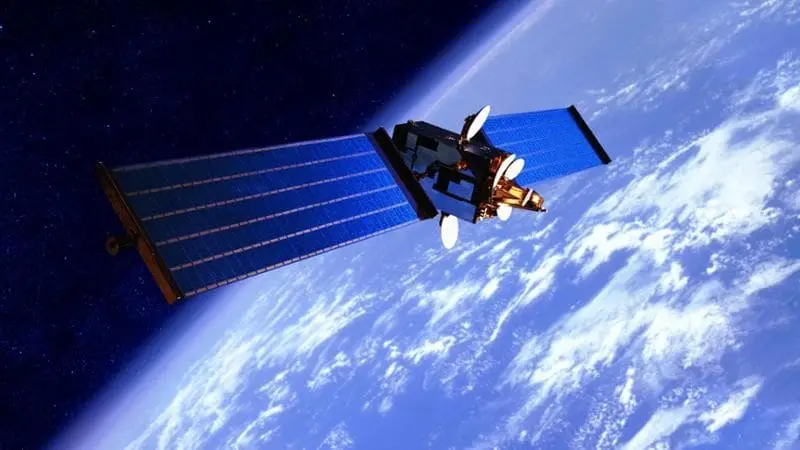

In un’Europa che punta alla neutralità climatica, reti elettriche resilienti e tecnologie spaziali avanzate sono diventate pilastri strategici di un nuovo disegno industriale e geopolitico. Le interconnessioni elettriche rappresentano la spina dorsale di questa trasformazione, consentendo di trasportare l’energia pulita prodotta da fonti rinnovabili e di bilanciare domanda e offerta su scala continentale. Allo stesso tempo, le infrastrutture spaziali comprendono satelliti di osservazione della Terra, sistemi di navigazione e geolocalizzazione, reti di comunicazione sicura e stazioni di controllo a terra. Tutti strumenti che offrono capacità indispensabili per monitorare in tempo reale i consumi energetici, prevedere la produzione da fonti rinnovabili, coordinare reti elettriche intelligenti e garantire connessioni resilienti. Dalla superficie terrestre alle orbite, la transizione richiede un approccio integrato che sappia connettere tecnologie diverse per costruire un sistema energetico più sicuro, sostenibile e autonomo.

Le grandi interconnessioni Hvdc – alta tensione in corrente continua – consentono di trasferire energia su lunghe distanze con perdite fino al 40% inferiori rispetto alla corrente alternata. Progetti concreti come il Tyrrhenian Link, che collegherà Sicilia, Sardegna e la penisola italiana sfruttando il potenziale solare ed eolico del Sud, o l’Elmed tra Italia e Tunisia, pensato per integrare la produzione solare nordafricana con il sistema europeo, mostrano la strategia di fondo. Questi investimenti fanno parte di un piano europeo che prevede oltre 584 miliardi di euro per le reti entro il 2030, con l’obiettivo di raddoppiare la capacità di interconnessione transfrontaliera entro la fine del decennio. Di questa cifra, circa 100 miliardi sono destinati alle interconnessioni tra paesi, 300 miliardi alla modernizzazione delle reti nazionali e oltre 180 miliardi alla digitalizzazione e allo sviluppo delle smart grid (fonte: Commissione europea, REPowerEU). Una strategia che punta a migliorare la sicurezza energetica e ridurre la dipendenza da pochi fornitori. La crisi del gas scatenata dalla guerra in Ucraina ha dimostrato quanto siano fondamentali reti solide e mercati integrati per garantire la stabilità economica.

Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), la spesa globale in reti elettriche ha raggiunto circa 400 miliardi di dollari all’anno, con una crescita del 10% annuo nel 2023 e 2024. Tuttavia, per raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici al 2030, serviranno almeno 700 miliardi di dollari all’anno. La dimensione economica è imponente, ma risponde a esigenze concrete. Blackout recenti in Spagna e Portogallo (aprile 2025), Cile, Texas, Australia o Giappone hanno causato interruzioni prolungate e danni miliardari. Eventi che mettono in discussione la sicurezza energetica e la continuità economica, con impatti diretti su imprese e cittadini.

Entro il 2030 la domanda di flessibilità di breve termine è destinata a raddoppiare, spinta da elettrificazione dei consumi, aumento dei veicoli elettrici ed espansione delle fonti rinnovabili variabili. Per gestire questi flussi serviranno soluzioni integrate, che combinano accumuli, generazione modulabile e sistemi di risposta alla domanda. Tecnologie già consolidate – come inverter avanzati, strumenti di previsione e condensatori sincroni (dispositivi che aiutano a mantenere stabile la tensione di rete) – possono potenziare l’efficienza del sistema, ma richiedono investimenti per un’adozione su larga scala.

Parallelamente, la dimensione spaziale si sta affermando come asse strategico di questa trasformazione. La space economy globale ha raggiunto ricavi di circa 570 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 7,4% sull’anno precedente e un tasso di crescita annuo composto del 7,3% negli ultimi cinque anni. Secondo i calcoli di Space Foundation – organizzazione no profit statunitense vicina alla Nasa che riunisce esponenti e imprese del sistema di difesa, industriale e militare Usa – si tratta di un mercato quasi raddoppiato nell’arco di un decennio, con i ricavi commerciali che a metà 2024 rappresentano già quasi l’80% delle attività del settore. Le proiezioni di lungo termine indicano la possibilità di arrivare fino a 2.000 miliardi di dollari entro il 2040, spinte da innovazioni in sistemi di propulsione, miniaturizzazione dei satelliti e riduzione dei costi di lancio.

Per stare al passo con Usa e Cina, l’Europa sta reagendo con politiche industriali mirate, piani di investimento e partnership pubblico-private. I fondi del Next Generation EU e del Pnrr italiano finanziano nuovi poli produttivi, linee di assemblaggio di celle solari avanzate per satelliti, programmi di micro-lanciatori e piattaforme di nuova generazione. L’obiettivo è rispondere alla domanda crescente di servizi spaziali e creare una supply chain europea autonoma, capace di garantire qualità, sicurezza e continuità operativa. Oggi il mercato spaziale europeo vale circa 70 miliardi di euro l’anno, con oltre 230.000 occupati diretti e indiretti (Fonte: Esa). L’Europa punta a rafforzare l’autonomia industriale, sviluppando capacità di lancio, produzione e gestione dati integrate. Anche l’Italia ha un ruolo importante, con più di 200 aziende attive e un valore di circa 3 miliardi di euro annui (ASI). Investire in questa filiera significa creare occupazione qualificata, innovare e sostenere la transizione digitale ed energetica, costruendo le connessioni che garantiscono sicurezza e crescita.

Condividi questo contenuto: